2日目であるこの日は四国上陸の日。四国に渡るにしてもただ単純に瀬戸大橋を渡ってしまうだけでは味気ないのと思ったので、近世における瀬戸内海の覇者である塩飽水軍の本拠とされた塩飽諸島本島を経由して渡りました。その後は丸亀に渡りうどんを食べたり現存天守である丸亀城を見物したり、余った時間で隣町の多度津を散歩したり。最終的にはかつての四国の十字路とも言われた四国山中の交通の要衝、阿波池田まで移動し翌日の登山に備えました。

「1日目 往路、明石に寄り道」の続きの記事となります。

他の日程を見たい方は以下の記事よりリンクを辿って下さい。

目次

旅行記

【移動】児島から瀬戸大橋を潜って塩飽本島

二日目、まだ日も昇りきっていない時間帯。朝一番のフェリーに合わせて港へ移動。出港まで少し時間があったので、岸壁の方で海面を眺めていました。視界に広がる瀬戸内海は波は殆ど無く穏やかに佇んでいる。

スタート地点の児島は現在でこそ倉敷市の一地区ですが、倉敷の市街地から直線距離で15km離れており経済も文化も街の成り立ちも全く別の都市と言っても過言ではないエリア。実際、昭和期に倉敷市と合併するまでは児島市という別個の自治体でした。

まだ6時前後という時間帯ですが、朝早くから幾つかの漁船が行き交っているのが見えます。今の時期は何が獲れるんだろう。それとも海苔とかの養殖だろうか。とか眺めながら想像を膨らませていた。

こちらがフェリー乗り場となる児島観光港。集落や旧自治体の名から味野港とも呼ばれます。これから向かう塩飽本島とを結ぶ定期便が発着している他、瀬戸大橋見物の遊覧観光船も就航しています……桟橋には既に二隻の船が停泊しており、乗船するのはそのどちらかだろうなと当たりをつける。

まだ時間があったので辺りをうろうろ。すると何やら古びた木造の灯台のようなものが目に入ったので近付いてみます。旧野崎浜灯明台と呼ばれる江戸末期に建築された日本式灯台で、元来は神社の御神燈として建てられたものの、後に付近を航行する船舶に向けた灯台の役割も持ったとの事。

建築したのはかつて児島においての製塩業で財を築き、この地域一帯で塩田王と称されていた実業家である野崎武左衛門という人物で、当時暮らしていた屋敷である旧野崎家住宅の建物は野崎家塩業歴史館として一般公開されており、こちらは国の建物は重要文化財指定を受けている。

野崎は後にナイカイ塩業という製塩企業の創始者となります。正直聞いた事ないなと思ってましたが、調べてみると味の素で製造しているアジシオの塩は専らこちらで調達されたものだったりとか……意外と身近な企業でしたね。

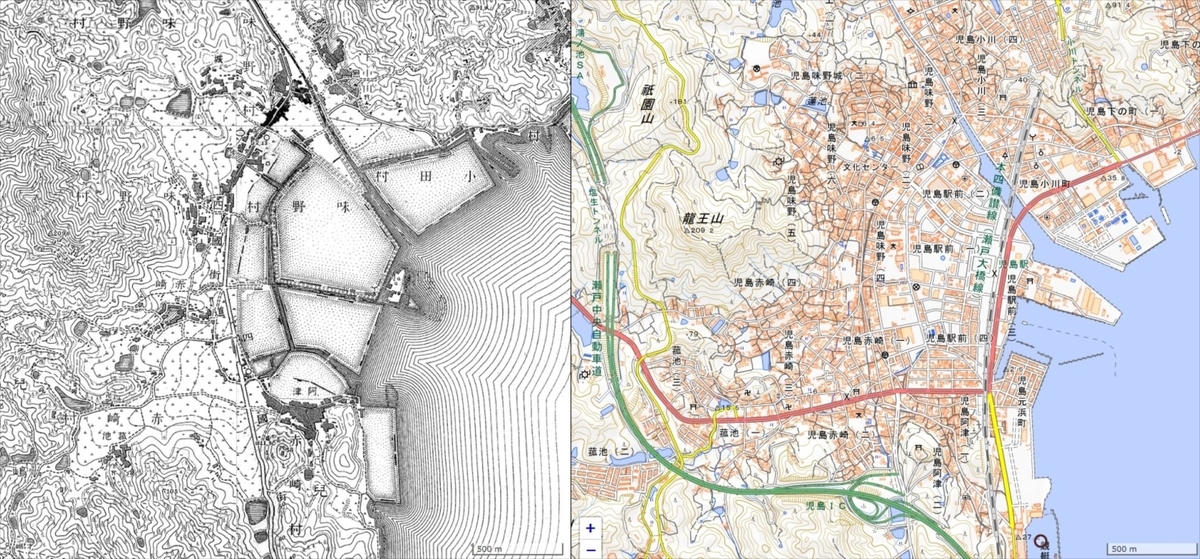

しかしその後の世である昭和の高度経済成長期。天日に頼り広大な土地が必要だった塩田を利用した製法は技術の進歩と共に廃れ、電気分解によって濃度が高められた海水を立釜で煮詰める製法が主流となり、ここ児島の塩田も姿を消して久しく、その跡地には新しく市街地が作られました。古地図を見れば、現在の児島駅がある辺りに関しても以前は塩田であった事が分かります。

全く話は変わりますが、児島はジーンズの街、及び国産ジーンズ発祥の地としても知られています。

遡る事戦国時代。児島は現在でこそ本州と陸続きですが、その頃はまだ繋がっておらず児島という名が示す通り瀬戸内海の離島でした。それが江戸時代初期に行われた干拓によって本州とくっついたという訳です。しかし土壌は元々海だった事から塩分を多く含んでいて稲作や畑作は向かず、干拓地での農耕は専ら塩耐性に非常に強い綿花の栽培が主流でした。故に綿花を利用した繊維業も盛んで、江戸時代には既に備中綿や児島帆布(船の帆)といった特産品があったとされています。

明治以降はそうした繊維業も工業化が進行し市内には紡績工場が林立。過渡期には足袋の生産において日本一となったり、畳縁(畳の縁の布)や学生服のシェアを殆ど児島産のものが独占していた時期もありました。

しかし戦後にはナイロンを始めとした合成繊維が台頭。綿を軸にしていた児島の繊維業は成り立たくなり一転して斜陽化を迎えます。そこで市内の繊維業者が生き残る術を模索した結果が、米軍からの払下げ品で当時の若年層に人気を博していたジーンズの製造でした。当時高級品であったジーンズが廉価で買える上に質も良いという事で当時は大いに受け入れられ、現在でも児島ジーンズや岡山デニムと呼ばれ一定のブランド価値があるとの事。

ちなみに少し南に行った所にある下津井は瀬戸内海の海上交通においての潮待ちの港で、こんぴら詣での渡しとしても有名でした。こちらは参勤交代の御座船や西廻り航路の北前船なんかも寄港していたので、町内には裕福な廻船問屋の商家が立ち並び、明治江戸の頃は児島の中心部(旧味野村)よりむしろこちらの方が活気があったとされ、平成の初め頃まで下津井電鉄という私鉄も走っていました。

とまあ長々書き綴った通り本気で回れば色々楽しめそうなエリアなんですが、夜遅くに着いて朝早く出発するという今回の行程においては全く回る事はできず、またの機会に……となりました。

出港時間を迎えたので桟橋に向かいます。ちなみに乗船するのはこちらの船ではなく反対側に停泊している方。乗船券はなく現金を船内で支払う方式でした。

本島行きのフェリーに乗船。むくじ丸海運という会社が運営する航路で、船は車両の積載はできない旅客専用の小型船。

ちなみに本島には四国の丸亀行きの別会社のフェリーも就航しているので、それを乗り継げば本州から四国まで移動できるという算段です。

朝方の児島港を出発……ものの30分程度の短い船旅です。出港すると次第に瀬戸大橋が近付いて来る。

瀬戸大橋、下から見るか横から見るか。いずれにせよ下から見るのは船で潜らない限りは難しいレアな体験。奥には岩黒島のループ状ランプが見える。

そして徐々に遠ざかっていく瀬戸大橋。電車で渡ればものの数分で四国と考えると、今回の旅は少なからずの回り道。しかし、その少なからずには何かしらの意義や意味があるように思う。

塩飽本島その1 島の空気、文化、両墓制

本島港(泊港とも呼ばれる)には時刻通り30分程度で到着。同じ便から下船してくる方は墓参りでしょうか、花束を片手に携えていました。

まだ朝7時前という時間帯。次第に高くなりつつ朝日と、左右に大きく伸びる瀬戸大橋を臨む。

桟橋と観光案内所。観光案内所の窓口はフェリーの案内所も兼ねているのか、この朝早い時間帯でも既に開いていました。窓口ではレンタサイクル業務も行っているので到着早々自転車を借りに行く。

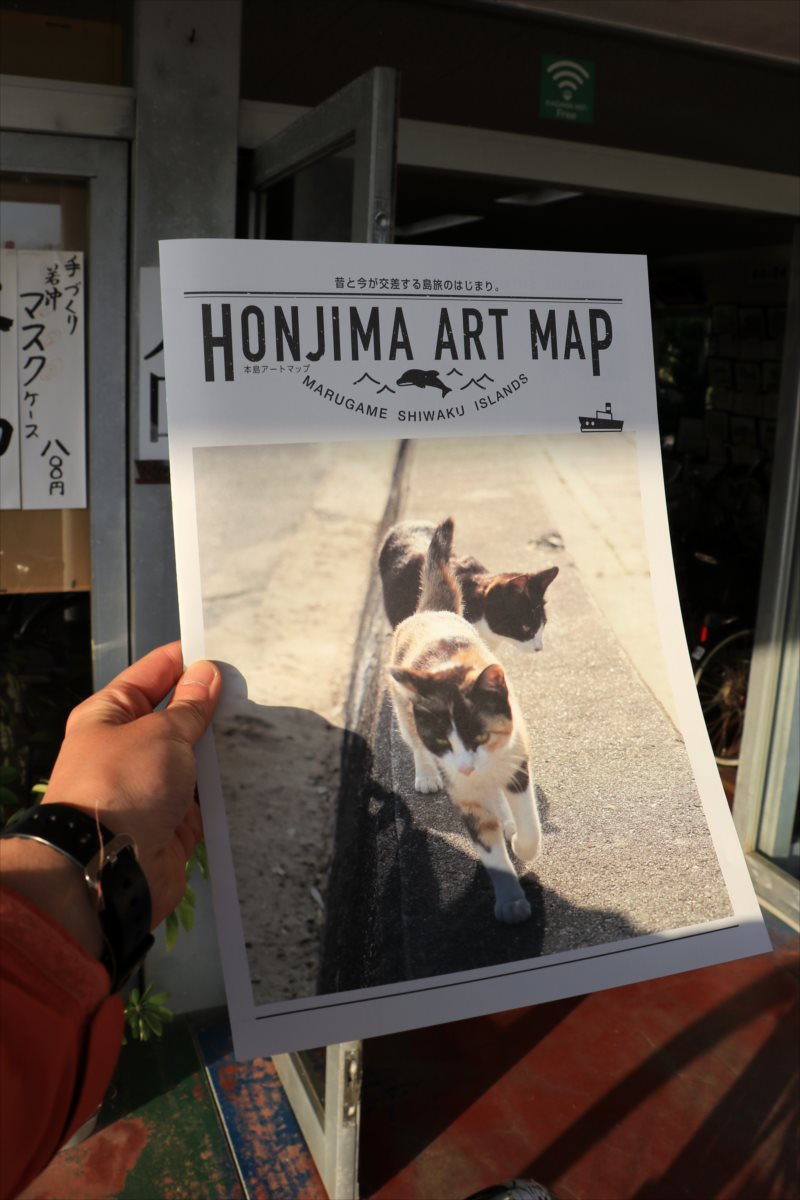

案内所でこんなパンフを貰う。瀬戸内国際芸術祭と呼ばれるイベントが3年おきに催されているらしく、ここ本島にも幾つかのアート作品があるらしいです。

レンタサイクルで散策に出発。ちょっとボロくて所々潮で錆びていましたが、あるだけ有り難いと思っておきます。

本島は一周13キロ程度の小さな島。3時間足らずの滞在でも自転車であれば一周は可能でしょうが、サイクリング目的に来たわけではないのでまあぼちぼち回りましょう。

離島らしく車は思い出した頃にしか通りませんが、島内の道路はよく整備されていて自転車も走りやすいです。

港から少し進んだ先。東側を見るとかつて塩田だったか、もしくは何かの養殖場だったと思われる大きな水溜りがあります。最近はこうした遊休地にソーラーパネルを置く等して活用するのが流行っているようで、実際奥には幾つか設置されているのが見えました。

県道に突き当たった所の丁字路には中学校があり、そこから折れて東側に進む。10年前の平成22年の時点での本島の人口は492人でしたが、令和2年時点では284人。10年間で200人も減少と急速に過疎化が進む本島ですが、島内にある小中学校は今はまだ現役のようでした。

一つ前の写真で中学校の校舎の右後ろ、丘の上に聳えるように建っているのは天理教の施設である本島大教会の門柱。東日本に住んでるとあんまりピンと来ませんが、西日本には天理教とか金光教とか黒住教といった新宗教の施設は割と当たり前のように見かける気がする。

八幡神社の参道。側にあるバス停の名前は小学校と、ただただシンプル。

少し東に進んだ所には塩飽勤番所という本島を語る上では欠かせない重要な史跡があるのですが入場は9時からで、まだ7時を過ぎたばかりという時点では長屋門の扉は重く閉ざされていました……乗船予定のフェリーの出港時刻は9時40分。ちょっとギリギリだけどなんとか寄れそうかな。

島内は古い家屋が多い。過疎が進行しているからでしょうか、明らかに人が住んでいないと思われるものも少なくないです。

案内の看板が立っています。最初の目的地は笠島ですが……徹頭徹尾計画通りに動くというのも面白くはないと思うので、海沿いに進んだ所にある甲生の集落に寄り道してみる。

墓地は多いです。それだけこの島に住んでいた人が多かったという事でしょう。昔は。

道から外れた所に小さな神社があったので訪れてみる。海岸に面した所に位置しており、あまり訪れる人が居ないのか境内は雑草が生え茂っていた。屋根瓦の守り神も長年潮風に晒されてか風化著しい……この島の栄枯盛衰を数百年に渡り見守ってきたと思われる。

離島には猫の姿が多い。天敵である自動車は少なく好物の魚も豊富だからでしょう。

甲生の集落に入る手前にお寺があります。東光寺という天台宗の寺院で、重要文化財指定の薬師如来像があるとの話。寄ってみましょう。

こちらがその仏像が収蔵されていると思しき建物(経蔵?)。お寺は無住で住職は島内中心部にある正覚院と兼帯しているとの事で、拝観の際は事前の連絡が必須らしい。という訳で見る事は叶いませんでした。

東光寺の境内の様子。廃寺という程ではないにせよ荒れ具合が気になった。隣接する墓地は雑草ぼうぼうで、本堂も屋根瓦が落ちたままとなっている所もある……あまり管理されている雰囲気ではないです。とは言え彼岸のこの時期、墓参りに来る人は居るようで花が手向けられている所も幾つか。

墓の方に気配を感じたので注視してみると……どうやら新しい住人達の社交場と化している様子でした。

東光寺から更に東に進み甲生の集落へ。すぐ右に堤防があるので直接は見えませんが、越えた先には海が広がっています。

集落の中央に位置している徳玉神社。海岸に面しており、広い境内からは鳥居越しに海が臨める……周囲は人家がそれなりに多いですが人気はなく、辺りは静寂に包まれていました。

徳玉神社の由緒は平安末期の源平合戦、屋島の戦いで破れてこの地に落ち延びた平家の残党が定着し、安徳天皇を祭神として祀った神社を創建したというもの。

安徳天皇と言えば祖父の平清盛の傀儡として僅か1歳という年齢で即位させられ、僅か6歳という年齢で源平の最終決戦地である壇ノ浦にて祖母と共に入水した、歴代最も短命だった天皇として有名で、同じ安徳天皇を祀る神社としては下関の赤間神宮が知られます。

離島はどういう訳か廃車体を多く見かける。不法投棄も多いイメージですが、この島は比較的秩序立っているのかそこまで見かけませんでした……整備された県道に合流し笠島方面へ向かいます。

笠島から山一つ隔てた所に新在家と呼ばれる集落があり、その付近の小さな山の麓には地面に自然石が整然と並べられている埋め墓が広がっていました。

日本の墓というのは死体を埋葬したその場所に供養、祭礼の為の石塔を設けるものが一般的ですが、幾つかの地方には埋葬地(埋め墓)と石塔(詣り墓)を全くの別の離れた場所に設けるという両墓制と呼ばれる風習が残っています。(逆に通常のものは単墓制と呼ばれる)

本島を含め、この塩飽諸島の幾つかの島にもそうした風習があり、他には近畿地方、奄美琉球諸島等の一部地域で見られるものでした。しかし火葬の普及に起因して当該地における墓制に変革が起きたりして、本来は埋め墓であった場所にも普通の石塔が建てられ詣り墓としても扱われるようになったりと、両墓制は多くの地域では徐々に過去のものになりつつあります。

多くの人にとっては見慣れないものでしょうから、なんだろうと足を止めて疑問に思う人も多いのでしょう、入口にはこんな看板が建てられており両墓制についての簡単な解説がありました。この塩飽本島においては死者を埋葬した埋め墓は集落から離れた山の麓に設け、自然石を置いて「センゾ」と呼び祀る。その一方、供養や祭礼を行う祀り墓(地方によっては詣り墓とも呼ばれる)では集落に近い菩提寺の側にごく一般的な石塔を設けるという形態を取っているとの事。

こうした習慣が生まれた理由は幾つか説があり、伝染病の蔓延防止の為に住居から離した所に埋葬していた事から始まったとか、死を穢れとして恐れ遠ざけたかったからだったとか(死穢の忌避)だったり、死後肉体と霊体は別々になるという信仰(霊肉分離という観念)に由来した等。埋め墓の形態に関しても本島のように自然石を積んだだけのもの、霊屋(志々島で見られる)を設けるもの等バリエーションがあります。

東光寺でもそうでしたが、彼岸の時期だからか幾つかの埋め墓に花が手向けられていました。看板での解説の通り埋葬地に小さな石が目印のように置かれてますが、こうした自然石はどういう場所のどういう物が選ばれるのか……という点も気になる。

埋め墓の様子。奥の方には通常の墓のように石塔を設けたものが多く、次第に無くなりつつある習慣のようです。

埋め墓の近くから瀬戸大橋を眺める。古くからの風習が残る光景から一転、近代的な瀬戸大橋は対照的なものに見えました。

海沿いを進んでも笠島まで行けるようですが、やや内陸寄りに広がる新在家の集落へ入り峠道を越えて行く事にする。

集落内の様子。ここも空き家も多く静かでしたが、神社の参拝に訪れている地元の方の姿がありました。

集落の外れには大黒天の鏝絵が施された廃屋があり、見所の一つとされていました。鏝絵とは左官鏝で作られる漆喰彫刻の事。土蔵の外壁や観音開扉に装飾として設けるのが江戸期に流行し、今でも古い街などで偶に見られます。

笠島までの峠道を登りきった所にある専称寺。こちらは浄土宗の寺院。浄土宗は昔から火葬が一般的ですが、両墓制が習慣付いていたこの島では違ったのか、それとも併存していたのか。

塩飽本島その2 笠島、白壁美しき水軍の本拠

専称寺からの下り坂に家並みが密集する笠島地区。集落そのものは根城という名で、すぐ東側にかつてあった笠島城に対する城下町という意味を持ち、実際にこの付近を支配していた塩飽水軍の本拠地とされていました。

ここは重伝建の指定を受けており、江戸後期から明治期の建物が僅かな平地に所狭しと立ち並んでいる。

軒下に杉玉が提げられている建物もあった。後に飾りで付けられたのかは分かりませんが、裕福な集落だったという話ですから昔は一軒や二軒酒造があったとしてもおかしくないですね。

専称寺から笠島に下る道。東小路というらしく、笠島のメインストリートの一つであるとの事。

もう一つのメインストリートであるマッチョ通りは集落内の東西を貫通するように走っています。東小路との交差点は完全な十字路とはなっておらず互い違いに交差していたり、道そのものも微妙にカーブになっていたり等、敢えて見通しを悪くしている。城下町等でよく見られる外敵からの防衛に重きを置いた町割りですね。

マッチョ通りという名は……なんかガタイの良い人が行き交ってそうですが、町通りが訛ったものらしいです。

マッチョ通りから東側。正面の真木家住宅は江戸時代に建てられた廻船問屋の建物で、現在は町並み保存センターとして内部が公開されている。

なまこ壁が朝日に照らされて映える。

町並みの雰囲気。屋根瓦は本瓦葺のものが多い。

こちらはマッチョ通りから西側。重伝建に指定されている事を示すモニュメントが設置されていました。

カーブ掛かったマッチョ通り。北側に伸びる路地の方を向けば海が視界に入る。

路地に落ちていた飾り瓦。巻き貝を象ったものでしょうか? 直ぐ側に貝殻が集められていたのも印象的でした。

見応えがある集落でしたが、朝早い時間帯でどの施設もまだ営業しておらず外観を眺めるのみで終わってしまったのは少し残念でした。付近には尾上神社という、江戸期から明治期にかけて腕の良さで名を馳せた塩飽大工(塩飽諸島出身の船大工集団)の繁栄を窺い知る事ができるという神社もあったのですが、こちらについても立ち寄れませんでした……宿題だらけですね。

塩飽本島その3 遠見山展望台、瀬戸大橋遠望

本島の東側には遠見山展望台という場所があります。笠島からも直接登れるコースが整備されているらしいですが、自転車を担いで登る訳にもいかないので、一旦南側にある長徳寺の方に移動してそこからの往復という形で登る事に。

長徳寺から少し進んだ所に登山口があります。この先は流石に自転車では無理なのでここに置いていきます。

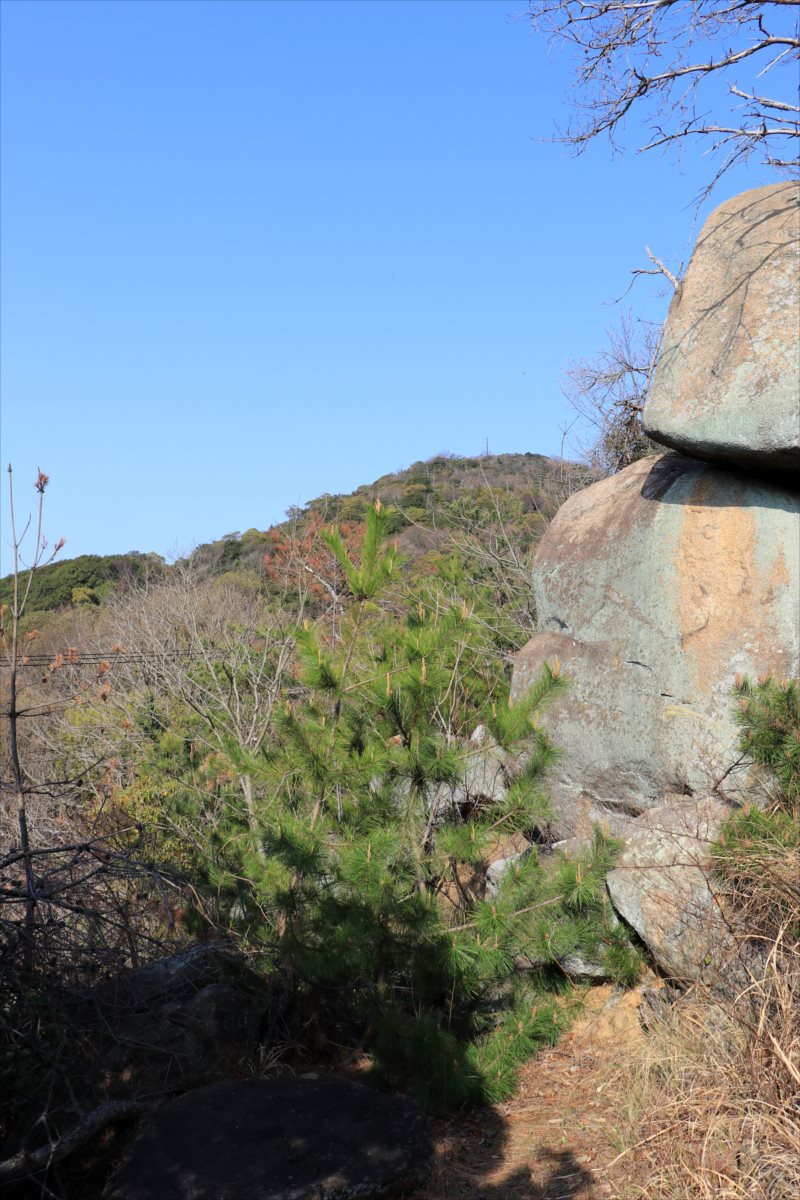

登山道の様子。遊歩道という感じでよく整備されている。

登っている最中見えた景色。奥に見える島は本島の南に位置する牛島。8人しか住んでいないとの事ですが、島内にはゲストハウスがあり宿泊も可能らしい。

道の外れに見えた露頭と、その付近にあるおやみ堂。

徐々に標高を上げていく。休憩場所も多い。

登山口から歩き始めて10分程度で山頂の遠見山展望台に到着。

展望台からの眺め。東屋や通信設備が側にあり360度の展望という訳ではないですが、瀬戸大橋の全景を見渡せる。

視界に広がる瀬戸大橋。

距離的に近いという事もあって電車の通過音も聞こえてくる。望遠してみると快速マリンライナーっぽいの走っているのが見えました……ちなみに背後に薄く見えている稜線は、瀬戸内海の島嶼において第二の面積を持つ小豆島。

帰り道は登りの時に横目にした露頭の上に攀じ登ってみました。こちらも南側に開けていて良い感じの展望……天理教の巨大な施設が一際目立つ。牛島の奥に広がる陸地は四国ですが若干霞がち。

散策スタート地点の港の辺り。手前に見える改良住宅群の奥には次に向かう塩飽勤番所が見えます。

塩飽本島その4 塩飽勤番所、人名という制度

最初に通りがかった時には完全に閉まっていた塩飽勤番所。帰り道では既に開館時間の9時を回っていたので開いていました。

ここはかつての塩飽諸島の政庁の建物で、当時江戸幕府より自治権が与えられていた塩飽水軍が政務を執り行っていた場所です。塩飽水軍は古くからこの海域をしていた船乗り(及び海賊)の集団ですが、どの藩にも属さず、大名でもない船乗り衆よる地方自治が許されていたというケースは、江戸の幕藩体制においてはあまり例がない事でした。

そうした特権が許された理由……発端は遡る事戦国時代、当時は芸予諸島を本拠地としていた村上水軍の配下のような状態に甘んじていた塩飽水軍ですが、畿内(近畿地方、当時の日本の行政と経済の中心)から距離的にも近かったという事もあって、上洛後に畿内の支配を目論んでいた織田信長と手を結び石山本願寺攻め等といった戦にも参加。以降も、その後の天下人である豊臣秀吉に対しても朝鮮出兵の際の後方輸送を務めるなど協力。時代が江戸徳川の世に移った後も、幕府から技術を買われ直属の御用船方として重用されていました。

といった具合に、その時々の天下人らに功績や実力が認められていた(無視できない関係であった)という事もあり、塩飽諸島は信長の時代から治世が変わる度に朱印状(所領の安堵)を得ていました。そうした特権は当時の水軍を構成した650人の船方衆(人名)によって所有され、島中と呼ばれる自治組織が成立。組織の代表となる4人は年寄と呼ばれ、彼らが交代で政務を執り行っていたとされています。これが人名制と呼ばれる他では類を見ないこの諸島独自の自治制度でした。

人名はその後も株化(人名株)して世襲譲渡され、株を持つ者による自治は連綿と続けられていましたが、明治初頭に当時所属していた倉敷県に自治権を没収された事で終わりを迎えます。

ちなみに後に移り住んできた等が理由で人名株を持たない島民も多く居ましたが、彼らは間人もしくは毛頭と呼ばれ人名から差別を受けており、幕末明治の体制転換期には死者が出る程の衝突も起こった。(小阪騒動と呼ばれる)

室内から長屋門越しに海の方を見通してみる……この建物で数人の年寄が一年交代で勤務していた事が勤番所という名の由来です。

年寄の選定に関しては当初は完全に世襲でしたが、江戸後期に差し掛かった頃に人名全体の中から選挙で選ばれるようになり、そうした変革のタイミングでこの塩飽勤番所が政庁として建築。それ以前は各年寄の屋敷で政務を執っていたらしいですが、完成後は原則的にこの建物内で行われるようになったとの事です。

敷地内には数々の朱印が保管されているという土蔵があります。その名も御朱印蔵。

内部は博物館になっており、信長、秀吉、家康らの朱印状(の写し)の他、乗員に塩飽出身の水夫が大半を占めたとされる日本初の太平洋横断船であり、勝海舟や福沢諭吉、ジョン万次郎ら遣米使節団を乗せた事で有名な咸臨丸ゆかりの品々も展示されてました。

展示物の一例。一つ一つじっくり見たかったものの、フェリー出港の時間までそこまで余裕が無く慌ただしい中での観覧。

外観の様子。明治に自治権を没収されて以降は政庁として役割を失いましたが、その後暫くの間は村役場、丸亀市と合併以降は市役所支所として使用されたりと、昭和中期頃までは行政施設として利用されていたらしいです。

一通り見学を終えて立ち去ろうとした所、受付の方からコーヒーとお茶菓子頂き、長屋門横の牢屋跡で御馳走になる。

フェリー乗り場までの帰り道、中学校の入口で見かけた浮玉を使ったアート。これも離島で割と見かけるやつ。

【移動】四国上陸

チケットを買い丸亀行きのフェリーに乗り込みます。児島から乗ったものと違い、こちらは車両も積載できる少し大きめの船舶でした。本数も1日8往復とこちらの方が多い。

徐々に離れていく本島……3時間あれば余裕で回れると思ったんですが全くもって論外で、島の東側をちょろっと回っただけで終わってしまいました。離島としては割と手軽に来れそうな所なので、機会があればまた立ち寄りたいですね。

瀬戸大橋を横目に四国方面に向かっていきます。ただ電車で通り過ぎちゃうだけだとよくわからないまま終わっちゃいますが、こうして外から改めて見ると凄い大掛かりな橋のように思える。

こちらは西側から北側。先程まで居た本島は中央右に見える牛島の更に右奥に見えます。牛島の左に見える大きな島は広島で、佐柳島、高見島、粟島と塩飽諸島の島々が続く。

四国が近付いてきました……宇多津のゴールドタワーの存在感が凄い。一見すると高層ビルに見えますけど途中のフロアは無く単なる展望台との事。

上真島という名の無人島。なんか雰囲気が良かった。

讃岐富士と呼ばれる飯野山。なんとか富士って名前の山は全国あちこちにありますけど……若干右に寄ってる感はあるものの割と富士山っぽい山の形してる。

丸亀の市街地が近付いてきました。シンボルである丸亀城もよく見える。

接岸。そして四国上陸。

丸亀その1 金毘羅街道、アーケード街、讃岐うどん

下船しました。出港間際に乗り込み、航行中はずっと外をうろうろしていたという事もあって気付かなかったのですが、思ったより乗客が多かったという印象。9時台発のフェリーですから、ちょっとした買い物とかには丁度良い便だったのかもしれません。

フェリー乗り場付近の様子。バスポールも建ってますが、駅に行くのであれば徒歩数分程度なので十分歩いて行けます。

海岸線を歩いてみる。丸亀市は香川県下第二の都市という事で、過疎の進んでいた本島から来ると結構な都会に見えます。

海辺には太助灯籠(江戸講中灯籠)と呼ばれる江戸末期に建てられた一際目立つ灯籠があります。丸亀は金毘羅往来とも呼ばれた金刀比羅神社への参詣道の四国側の起点であり(本州側の起点は下津井で、両者は海路で結ばれていた)、金比羅参りが一大ブームとなった江戸期にはその門前湊として栄えました。この灯籠はその信徒が組織化した金毘羅講の関係者の寄進によって建てられたもの。

付近にはかつて同じものが他に二基あったらしいですが、戦中の金属回収令で供出されてしまったとの事。

灯籠から駅の方に伸びている路地のような道を歩く。この道がかつての金毘羅街道で古くからの家も多少ありますが、無住だったりで朽ちているものも多い。失われゆく風景でしょう。

丸亀駅に到着。こちらは北口ですが、市街は駅の南にあるので高架下のコンコースを通り抜けていく。

丸亀ではそこそこ時間を確保してあるので観光の予定。それを巨大なザック背負って……というのもどうかと思いロッカーを探すも入らない。分割すればなんとか入りそうですけど、せいぜい数時間の散策と言っていい程のもの。ただ荷物預けるのに1000円以上払うのもどうかなと思い、諦めてそのまま背負って駅を出た。

丸亀駅外観。こちらが南口であり表口。

駅前にレンタサイクルがあったので自転車で観光します……大荷物は背負ったままですけど。すぐ駅前にアーケード街が伸びていますが、シャッター街の様相を呈していました。

アーケードそのものは立派なんですが開いている店は少ない。まあ四国の地方都市なんて車社会化著しいのは用意に想像付きますけど……かつては賑わった頃もあったのでしょうね。

立派なアーケードを抜けて再び北側へ。

高架下にはオリンピックの聖火リレーで付近の道路を通行止めにする旨の告知がありました。

線路から北側も古い家や神社が多い。この付近は丸亀城の城下町造りの初期段階で作られた街らしい。

綿谷うどん店で昼食。折角香川県に来たのですから一度くらいはうどんを、という事で市内でも人気店っぽい店に来てみました。到着時点で11時とまだ昼前と言うべき時間帯でしたが、既に引っ切り無しに客の出入りがあり人気の程が窺える。

普段うどんは家で茹でたものを食べる程度で店で食べる習慣は無かったので、注文のシステムがよく分からず適当に選んだら巨大なのが来てしまった。適当に頼んだゲソ天もでかい。

けど麺はもちもちしていて小麦の風味が感じられ流石は人気店って感じのもの。レモンが清涼感も良い感じにアシストしてて、最後まで飽きずに食べられました。

店内は中々の賑わい。ラーメン屋と同じで長居するタイプの店じゃないので回転は速い。

腹ごしらえしたら腹ごなしに散策の続き。次は現存天守である丸亀城方面に向かいます……線路沿いに東側に進んだ付近は寺が多く立ち並んでいる。かつては寺町とも呼ばれたエリアらしいです。

お寺の土塀の上で小躍りしていた。なんか妙に躍動感がある。

線路を潜った南側にある産巣日神社、地図を見れば別名に妙見宮とあります。妙見とは古事記に登場する天之御中主神(この神社の祭神の一つである)の事で、近世以降は仏教上の妙見菩薩を示すものとされた……今でも敢えて妙見宮と併記しているのは明治以前の神仏混合の名残でしょう。

神社の向かい側には身代り不動尊なるお寺が建っていました。付近の家並みも古いものが多い。

丸亀その2 現存天守丸亀城

片側二車線の大通りを横断して丸亀城方面へ。その道路一本挟んだ手前には近代的な造りの丸亀市役所があり、マルタスという名の商業施設が併設されている。

天守閣が近付いてきました。かなり高い所にあり見上げる形になる。

お堀の様子。丸亀城(築城前は亀山と呼ばれた)ってくらいなので亀が沢山いるらしいですが、この日は見かけなかった。

一際重厚な造りの大手一ノ門を潜る。その先には観光案内所があり、建物内には土産物屋や特産品である丸亀うちわの工房が入ってます。うちわの制作体験なんかもできるみたいでした。

この先大荷物を担いだまま天守まで登るつもりでしたが、居合わせた地元の方のすすめで観光案内所の中に荷物を置かせて貰う事に。感謝。

立派な石垣を眺めながら見返り坂と呼ばれる道を登っていく。その名の由来は長くてきついので一度は後ろを振り返ってしまうからとか……天守までの標高差は60mあるので、確かに一度で登り切るのは辛いかも。

石垣は頂点部が垂直となるように曲線上に積み上げられている事から扇の勾配と呼ばれている。

途中の石垣。

三の丸、二の丸と徐々に天守建つ本丸に近付いていく。

二の丸の桜と天守。満開にはまだ少し早い時期でしたが、気候が良いからか花見客の姿も多く見られました。

こちらが丸亀城天守。こじんまりとした造りですが、四国に残る現存天守では最も古く江戸初期の1660年の建築とされる。

中に入ります。丸亀には何年か前に一度来てますけど、入るのは多分初めてかな。

天守内部の様子。一本の木から切り出されたと思われる立派な梁がある。小振りな割には重厚な造りだなという印象でした。

天守から屋根瓦越しの眺め。

降りてきて広場から天守を眺める。

広場を反対側から。三方向に展望台のように開けた所があります。雰囲気的に櫓とか立ってたんでしょうね。

天守を単体で。瓦には天守を築城した丸亀藩の藩主であり城主でもあった京極氏の四つ目結紋が象られている。

広場から天守を入れつつ北方面の展望。先程船で渡った瀬戸内海が至近に迫る。

午前中回った本島と瀬戸大橋をそれぞれ単体で。やはり目立つのはゴールドタワー。

こちらは南側、四国山地方面。左に讃岐富士と呼ばれる飯野山が見える。中央右にやや大きく見える山は中腹に金刀比羅宮が鎮座している事で有名な大麻山。その左奥にうっすらと左右に長く伸びているのが、徳島香川両県の県境に跨る讃岐山脈。

辺りは讃岐平野と呼ばれる四国有数の平野部ですが、完全に平坦という感じではなく、ぽつぽつと小さな独立峰のようなものが生えるようにあるのは少し不思議な光景。

望遠で繋げたもの。讃岐山脈が思ったよりも大きいので翌日以降登る剣山系は見えないかなと思っていたら、最高峰の剣山や次郎笈は見えないものの、中央右の少し低くなった所に三嶺から天狗塚にかけての稜線が見えました。非常に薄いですが。

景色を堪能した所で下ります。眺めも良いし近世城郭の風情もあるしで中々良い所でした。

三月下旬ですが、まだ三分咲きくらいのソメイヨシノ。

三の丸の扇の勾配の石垣と、かつて江戸に存在した京極氏の藩邸の一部を移築したとされる延寿閣別館。

入口まで戻ってきました。デポさせて頂いていた荷物を回収し出発……直後、露店のパラソルではためくアイスクリンの文字が気になり再び足を止める。

登ったり降りたりですっかり暑くなってしまったので涼を得る。露店で売ってる系のアイスでよくあるシャーベットタイプのものでした。秋田のババヘラとかと食感や味が似てるかな。

帰りは大手門ではなく西側の丸亀市立資料館の方から出る事に。途中の藩主玄関先御門も結構立派な感じで、恐らく詰所として使用されていたと思われる番所長屋が右側に続いている……門を抜けた所にある少し浮いた感じの近代的な建物が資料館。

資料館向かいの芝生広場から見上げる天守は角張った石垣の迫力も相まって中々格好良いです。ちなみにこの芝生の辺りにはかつて藩主である京極氏の御殿があったらしい。

城を抜けて更に西側、金刀比羅宮に向かって南進する金毘羅街道方面に向かいます。街道沿いには古そうな建物がちらほら。

街道に設けられた中府の大鳥居。大鳥居と呼ぶには二階の軒を掠める程度の大きさで名前負けしてる感ありますが、金毘羅街道の一の鳥居(丸亀港に上陸した参拝者が最初に潜る鳥居)との事なので、当時としてはその大きさ以上の意味合いがあったのでしょう。

大鳥居から金毘羅街道経由で丸亀駅に戻り、今回の丸亀散策は終わりとなります。

自転車を返却し駅のホームに上がる。近代的な造りの高架駅で、ここだけ見れば東京とかの大都市圏の駅と言われても信じそう……入ってくる列車は2両とか3両ですけど。

作者のやなせたかしが四国の高知出身という事もあり、JR四国はアンパンマンのラッピング列車が多いです。

入ってきたのはアンパンマントロッコという名の列車で、瀬戸大橋を渡り風を感じる事ができるというコンセプトの観光列車。珍しい列車らしく写真を撮ってる人の姿も多い……けど自分も含め、大の大人が挙ってアンパンマンに向けてカメラを向けるというのは少しシュール。

多度津散歩 廻船業と金毘羅参詣と少林寺拳法の町

丸亀から電車に揺られ二駅先の多度津にやってきました。

鉄道黎明期の明治22年、旧讃岐鉄道(後に国有化し土讃線となる)によって、ここ多度津を起点として丸亀、琴平方面へ鉄道が開設されたのが四国においての鉄道の始まりで、故にここは四国においての鉄道発祥の地という位置付けの駅らしいです。駅前にはモニュメントとしてSLの動輪が置かれていたりと如何にも鉄道の町って感じの雰囲気。

実際は松山にある伊予鉄道(松山~三津間)の方が一年開業が早いらしいですが……JR四国発祥の地とすれば正確でしょうか。

そのモニュメントの動輪の下に住人がいました。今回会った猫様の中では特に眼光が鋭い。何見てんだテメーって言いたげ。

丸亀観光が予定よりも早く終わってしまったので、余った時間で多度津の街を散歩。駅前通りを真っ直ぐ進むと役場や学校といった公共施設が立ち並んでいる。この一帯は大正期に駅が現在の位置に移転した後に開発された所で、それ以前は田んぼが広がっていました。

橋を渡ると幾つかの寺院があるエリアに行き着く。

交差点で見かけた道標。左から「すぐ金刀比羅道」「右はしくら道」「(指差し)きしゃば」とあります。

「すぐ」というのはもうすぐではなく真っ直ぐという意味で、真っ直ぐ行けば金刀比羅宮という意味。「はしくら道」というのは箸蔵街道(一般的には金刀比羅宮から金刀比羅山の奥の院と称している徳島県の箸蔵寺を結ぶ道とされる)の事と思われます。金刀比羅宮も箸蔵寺も方面は同じですが、金刀比羅道という文字が二つ並ぶというのも不格好だからと敢えて一方を箸蔵道と表記したと、そう考えるのが自然でしょう。

「きしゃば」は汽車場、つまりは駅の事。側面に大正十年という文字が読めるので、移転後の現在の多度津駅の方角を示しているという事になる。

更に西に進むと郵便局に隣接して中国風の少林寺拳法の施設があります。多度津は少林寺拳法発祥の地としても有名……意外と知らない人も多いのですが、少林寺拳法は戦後に日本国内で創立した日本発祥の武道もしくは宗教団体で、創設者が中国の鄭州にある嵩山少林寺でインスピレーションを得て後に国内で設立したというもの。

駅前通りを更に進み、丁字路に突き当たった左右に金毘羅街道(多度津街道)が通っています。多度津は丸亀と並ぶ金毘羅参詣においての上陸地で、江戸後期に多度津湛甫(多度津港)が整備されて以降は専らこちらがメインのルートとなった。

金毘羅街道沿いの街並み。ここは伝建地区ではないのですが、なまこ壁や虫籠窓を設けた本瓦葺の古い町屋が結構な密度で並んでいます。主だった建物には説明板も設けられているので、ただ歩くだけでも歴史を感じられて楽しい。

多度津は古くからの港町ですが、江戸後期藩政によって港が整備されて以降は丸亀を凌ぐ讃岐有数の良港となります。北前船の寄港地ともなった事は大きく、町内は廻船問屋や干鰯(肥料)問屋の立派な商家の建物が軒を連ねるようになった。

街並みの様子。かつては金毘羅詣での参拝客が往来して賑わっていたと思われますが、今は人通りも少なく静か。

部分的に石積みの洋風建築となった旧合田邸の建物。ここも廻船業や肥料商で財を成した商家とされる。

古い家並みの間から少林寺拳法の伽藍塔と呼ばれる施設が見える。

街道から一本西の道を歩いていると白髭神社なる神社の入口に突き当たる。

階段を登り、神社の境内から見下ろす多度津の町……西側の山腹にある桃陵公園の方へ道が続いているので、更に先へと進んでみます。

園内の遊歩道からの展望。本島や瀬戸大橋が見えます。海沿いの幾つかドックがあるようで、林立する紅白のクレーンの存在感は中々のもの。

園内は桜まつりが催されていました。まだ満開という感じではないですが、少なからず花見客の姿を見かけました。

園内にある一太郎やあいの銅像。一太郎というのは国産ワープロソフトの事ではなく、戦前の日本の教科書等に掲載された軍国美談を元にしたもの……というけれど、全く知らない。

一太郎やあいとは日露戦争の時代、我が子が戦地に赴く船に乗り込み今にも出港しようとしている際、それを見送りに20kmの山道を歩いてきた母親は船に向けて激励の言葉を飛ばし、子供の方も鉄砲で返事をしたというエピソード。大正から昭和にかけての国定教科書である尋常小学校読本に掲載されていたという。古い書籍なんかを見てみると「一太郎ヤーイ」という表記で、町内にはそれに肖った一太郎ヤーイせんべいとか、一太郎やーあい食堂なんてのもあるらしい。

数年前に他界した祖母が大正後期の生まれだったので、もしかしたら知っていたかもと思うと惜しいですね。是非とも存命中に訊いてみたかった。

一太郎の母親像の裏手から伸びる坂より讃岐平野を遠望。均衡の取れた讃岐富士が見える他、中央少し左に先程寄ったばかりの丸亀城の天守も見えます。

金毘羅街道に合流して駅の方へ戻ります。良い時間潰しになりました。

多度津駅に戻ってきました。時間が少し余ったので、構内に残る煉瓦造りの給水塔を見に行ってみる。恐らく大正二年この地に駅が移転した際に建てられたもの。

右側に食堂という案内があるように、給水塔の手前にはかつてJRの社員食堂のようなお店がありました。店名もシンプルに「構内食堂」。一般客も入れる事で界隈では割と有名で自分も過去一度だけ入った事があるのですが、この年の3月末をもって惜しまれつつも閉店してしまったとの事。

閉店は建物の老朽化が原因であったという事で、店自体は隣の善通寺市に移転し門前食堂として生まれ変わるという噂です。機会があればいずれ。

【移動】山を越えて阿波池田へ

駅に戻ると、先程は居なかったディーゼル機関車が側線に停まっていました。後ろの貨車を見るにレールの運搬用でしょうか。こういう小さい機関車って最近は軌道モーターカーみたいなのに置き換えられていて殆ど見掛けなくなっているので、ちょっとノスタルジックな気分。

青空に赤い車体が映える。

留置線にはこれから乗る伊野行きの車両が待機していました。多度津を出発し、四国山地を越えて高知の少し先の伊野まで約5時間半かけて走破する長距離鈍行……車両は一両のみと少し頼りないですけど。

高知方面に向かう土讃線が分岐する多度津は鉄道網があまり発展していない四国において有数の拠点駅で、構内は相応に広いです。西側の留置線には一世代前の国鉄型気動車の姿もありました。

アンパンマンの笑顔眩しい高知行きの特急列車を見送った後、先程の気動車が同じホームに入ってきました……金刀比羅神社のアクセス駅である琴平までは人口の多い讃岐平野を走るのでそこそこの混雑でしたが、以降は数人しか人が乗っていない状態。

途中の讃岐財田で列車交換。琴平より先は景色も山がちとなり一転して田舎ムード。

高知方面からやってきた特急列車。それなりのスピードを維持したまま山麓の小駅を通過していく。

讃岐財田の次の坪尻は沿線ではちょっとした見所で、右側にある駅のホームを一旦見送った後、少し進んだ先にある引き上げ線に入り、そこから後退してホームに滑り込むという特殊な入り方をする駅。スイッチバックと呼ばれる運転方式です。

駅への入り方は大掛かりですが、周辺に人家はなく道路とも山道くらいでしか繋がっていないので利用者は殆ど居ません。専ら優等列車退避の為の信号場という役割が強い。

本日の宿泊地である阿波池田に到着。ここは徳島方面に伸びる徳島線の実質的な接続駅で、多度津と同様に広い構内を持つ。

ここは徳島県内を東西に流れる吉野川上流の小さな盆地の中にあります。四方を山に囲まれており、日が傾き始めたこの時間帯は既に陰影が深まっている。

阿波池田散歩 三芳菊酒造と卯建の街並み

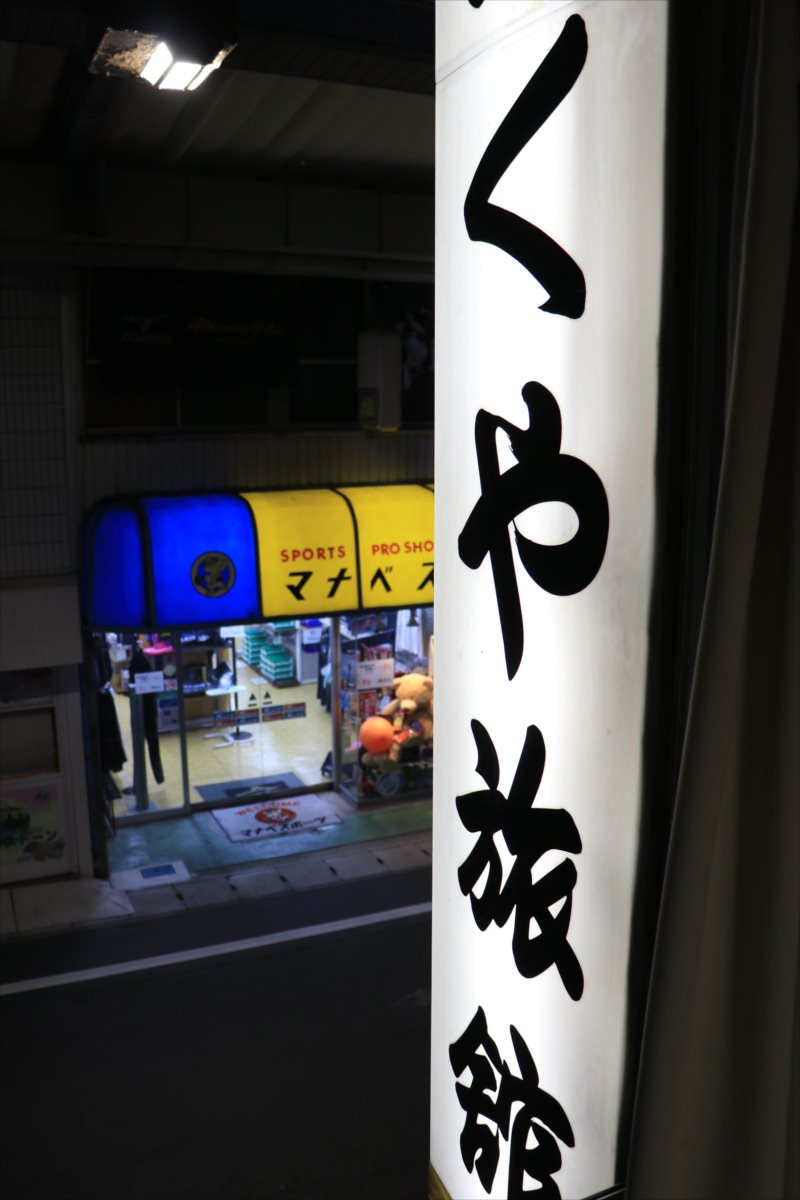

阿波池田駅の外に出てまず最初に視界に飛び込んでくるのが、正面から伸びる全蓋式アーケード街。入口に掲げられている三芳菊の若干ギラついた感じの広告看板が良いアクセント。

本日の行程ではここが最終目的地ですが、到着時点ではまだ17時を少し過ぎた所。日が沈むのが遅い西日本ですから散策する余裕はまだ残ってそうです。

アーケード街を進みます。この街も数多の地方都市の例に漏れず中心市街は例によって寂れ気味ですが……10年くらい前に初めて来た頃と大して変わってない気がする。

高速道路網が完成した現在ではその限りではありませんが、ここ池田はかつて複数の街道が交わる四国の十字路とも呼ばれた交通の要衝でした。戦国時代、後に四国統一を成し遂げた長宗我部元親はそれ以前にこの地を支配していた大西氏を退けた後、阿波国、讃岐国侵攻の足がかりとして白地城を設け居城とし、江戸時代以降も藩の出張所である陣屋が置かれる等、阿波西部の拠点都市として繁栄しました。

現在の市名は三好市ですが、これはかつての郡名である三好郡から由来したもので、戦国大名で知られる三好氏はこの地を出自としています。三好氏は応仁の乱以降力を付け、三好長慶の時代には室町幕府を短期間ながらも事実上支配していた程の有力大名でしたが、後に上洛した織田信長相手の戦で連敗を重ねた事で大幅に弱体化。地元阿波での影響力も同時に失い、最終的には長宗我部、信長の勢力に挟まれる形で勢力としての三好氏は消滅してしまいます。

アーケード街の只中にあるふくや旅館にて本日は宿泊……ですが、一旦玄関に荷物を置かせて貰い、身軽になってから散策を再開。

アーケードの脇から派生するように伸びる銀座通りを歩く。名前が示す通り昔は市内随一の繁華街だったのでしょう……10年前に来た時は確かこの道にもアーケードが設けられていたような気がする。

地方のアーケード街は老朽化や商店街の衰退によって近年物凄いスピードで数を減らしてるので、そのうち貴重に存在になるかも。

県道に合流し、そこから東に進む。付近は幾つかの郊外型店舗が集まる商業集積地のようで、急に車通りが増えてきた。

交通量の多い県道に面して、駅前アーケードの看板にも掲げられていた三芳菊の酒造があります。時刻は17時半……18時までの営業という事でギリギリの所で滑り込む。

三芳菊は日本酒通であれば名前くらいは聞いた事があるであろう比較的知名度の高い銘柄で、首都圏の酒販店でも取り扱いは多く、自分としても何度か飲んだ事があります。

全体的な味の傾向(個人的な印象です)としては甘味酸味が前面に出ており、流行りの芳醇旨口系とも一線を画した独特な味わい。ラベルの奇抜さも相まって割と固定ファンが付いている銘柄。とまあ人気の蔵だからか突然のアポなし訪問客への対応も手慣れているようで、試飲をお願いした際にもそのお酒の味の傾向や製造のコンセプトなんかも事細かに説明してくれる……これができる酒蔵って意外と少ないんですよね。

酒蔵に飛び込むと大抵は事務とか経理とかのすぐ応対できる人が出てくるんですが(大きな所だと専門の要員が居たりしますが)、意外と自分の所で作っているお酒を把握できていないもので、あまり踏み込んだ事を質問すると答えられなかったりする事が多いんですよね……それどころか、酒なんか全然興味無いから分からんみたいな態度されちゃう所も結構あって萎えてしまう事もしばしば。

とまあ応対もプロである三芳菊酒蔵ですが、サービス精神も旺盛なようでストップを掛けないと延々とお酒を勧められる。背後の冷蔵ケースにもあるようにラインナップも恐ろしい程の種類があるのである程度は絞らないと厳しい。そもそも翌日に登山を控えているので本日は控えめにしたい……けど美味しいのでつい勧められるままに飲んでしまう訳で。

結局、十種類以上を飲み比べた挙句に四合瓶一本を買い上げる。総量にすれば一合近く飲んでしまったような気が……といった感じで長々頂いてしまったのですが、ファンを大事にする姿勢の酒蔵は人気が出て当然だよなと内心納得していたり。気分良くお酒飲めたら、同じ所のものをまた買おうってなりますからね。

本日買ったお酒は見つかりませんでしたが、別の三芳菊のお酒を紹介。等外米使用のWILD-SIDEシリーズはスペックの割には価格も安く、三芳菊の方向性というものを十分感じられるのでおすすめです。

ただ三芳菊は全体的に人を選ぶ酒質で、合わない人は本当に合わないが好きな人はとことん嵌まるって感じの銘柄。その事を把握した上で是非一度挑戦してみて下さい。

飲み比べを楽しんでいる間に日も落ち、辺りはすっかり夜の素に包まれていました。

三芳菊酒造の外観を改めて観察。古い漆喰の建物で立派な卯建がある。吉野川流域には重伝建地区の脇町を始め卯建を持つ商家の街並みが幾つか残っていますが、ここ池田もその一つです。

まだ完全に暗くなるまで時間があったので古い町並みが残る本町通りを散策。

左の卯建と虫籠窓を持つ立派な建物は阿波池田たばこ資料館。池田は江戸期、この付近の山間部で栽培された葉煙草の一大集散地で、通りにはその売買や刻み煙草への加工等で財を成した当時の商家の建物が多く立ち並んでいます……この街で製造された刻み煙草は阿波葉もしくは阿波刻という名で北前船によって日本全国で売り捌かれ、最盛期には遠く北海道にも運ばれたという話。

明治期に煙草専売法が施行された後は当時の大蔵省専売局管轄の池田製造所が町内に設けられ、煙草産業そのものは継続。製造は日本専売公社、日本たばこ産業(JT)と引き継がれるも、平成期にJT池田工場が閉鎖された事で何世紀にも渡って続いた池田の煙草産業に終止符が打たれました。

卯建の立派な商家が多く立ち並ぶ本町通り。

明治期の消火栓。古い町並みには良い感じのアイテム。

案内看板。内容は簡素ですが、こういう看板が一つあるだけで見所がある街だと言っているようで、ある種の頼もしさを感じる。

良い感じの酒屋も見かけましたが、既に三芳菊を買ってしまったので今回はスルー。ちなみに市内には三芳菊の他にも幾つか酒造があり、何を選ぶべきか結構悩んでました。

三芳菊は都内の幾つかの酒販店で売っているので普段でも飲めますが、酒蔵で面白い話が聞けるかも知れない。一方、都内で取り扱いがない地酒を飲むチャンスでもある……と言った具合に。

駅前アーケード街の反対側から、荷物だけ先にチェックインしているふくや旅館に戻ります。こちら側には三芳菊の看板は無いんですね。

けど、向こう側にもありましたけどロゴのCREって一体なんだろうと……調べてみると、「Central Road Ekimae」の略との事でした。駅前中央通りという事ですね。

旅館の客室へ。恐らくは鉄道黎明期に全国各地で現れた昔の駅前旅館で、狭いながらも広縁を持ち旅館としての体裁は保っている……ノスタルジーに包まれた空間。ただただ素晴らしい。

部屋はアーケード街に面しており、窓を開けると旅館の行灯看板が視界に飛び込んでくる。これも好ポイント。プラス10点あげたい。

古い旅館に泊まる時は必ず館内を探検する事にしているので、いざ廊下へ。構造としては、間口は狭く奥行きがある昔の町家のような造りの建物で、建物はともかく町割り(区画)に関しては恐らく明治以前から変わっていないものと思われます。

調べたら同じ経営の隣の菓子店が昭和5年の創業との事なので、建物も同時期のものかもしれません。一足先にここに伸びてきた徳島本線(現在の徳島線)に多度津方面から伸びてきた讃予線(現在の土讃線)が加わり阿波池田がターミナル駅となった頃、高知方面の乗合自動車の乗り換え客を見込んで……という事であれば辻褄が合いますね。

あと写真では撮りませんでしたが、大浴場が割と大浴場って感じで広々としていて好印象でした。駅前旅館として繁盛していた時代のものなんだろうな。しみじみ。

三芳菊酒造で買ったお酒を口切り。岐阜で調達した日本泉と共に翌日以降の山行で担いでいくつもりのお酒ですが味見です。

銘柄は「三芳菊 純米吟醸無濾過生酒 大地の夢」。スペックとしては山田錦を60%まで磨いた純米吟醸無濾過生酒で、地元の池田高校の生徒の実習の一環で共に醸造したもの。故にラベルには女子高生の姿が描かれている(男子は?)。味わいとしては蔵で試飲した同スペックの別のものと比較するとやや淡麗めでさっぱりした印象ですが、十分美味しく頂けるお酒でした……他にも美味しいお酒は沢山ありましたが、これは地元での販売が中心で県外では殆ど出回ってないと言われたのが購入の決め手。

翌日から登山という事で準備で忙しく食事に気を遣う事ができず晩飯に関してはコンビニ定食となりました。けど普段コンビニ弁当を食べる機会が無くて却って新鮮で、意外と美味いじゃんとか一人唸りながら頂いた。

次回記事『剣山系縦走その1』に続く