長かった天守山地から御坂山地への縦走もいよいよ佳境となる5日目。御坂山地の最高峰である御坂黒岳への登頂がメインの一日であり、当初の計画では下山予定日でもありました。節刀ヶ岳付近をスタートして以降は金堀山、大石峠に下り、不逢山、中藤山と緩い起伏を越えて展望デッキが整備された新道峠へ。その少し先のすずらん峠の水場が枯れていたら水が足りなくなるので下山するつもりでしたが、細いながらも流れていたので勝沼方面への縦走を続行。御坂黒岳に登り返して山頂南側の展望地で景色を堪能した後は旧御坂峠、御坂山、御坂峠と尾根伝いに辿っていき、八丁山の北側の分岐から先は笹子峠方面に伸びる尾根道に転進。途中の女坂峠前後の急斜面に手こずりつつ、この日は大沢山までの移動となりました。

前回記事『天守山地から御坂山地その4』からの続きです。

他の日程を見たい方は以下の記事よりリンクを辿って下さい。コース全体の軌跡もこちらに掲載しています。

【2021年11月】天守山地から御坂山地、情報と記録 - 山とか酒とか

目次

今回歩いたルートのGPSログです。

山行記録

節刀ヶ岳→金堀山→大石峠

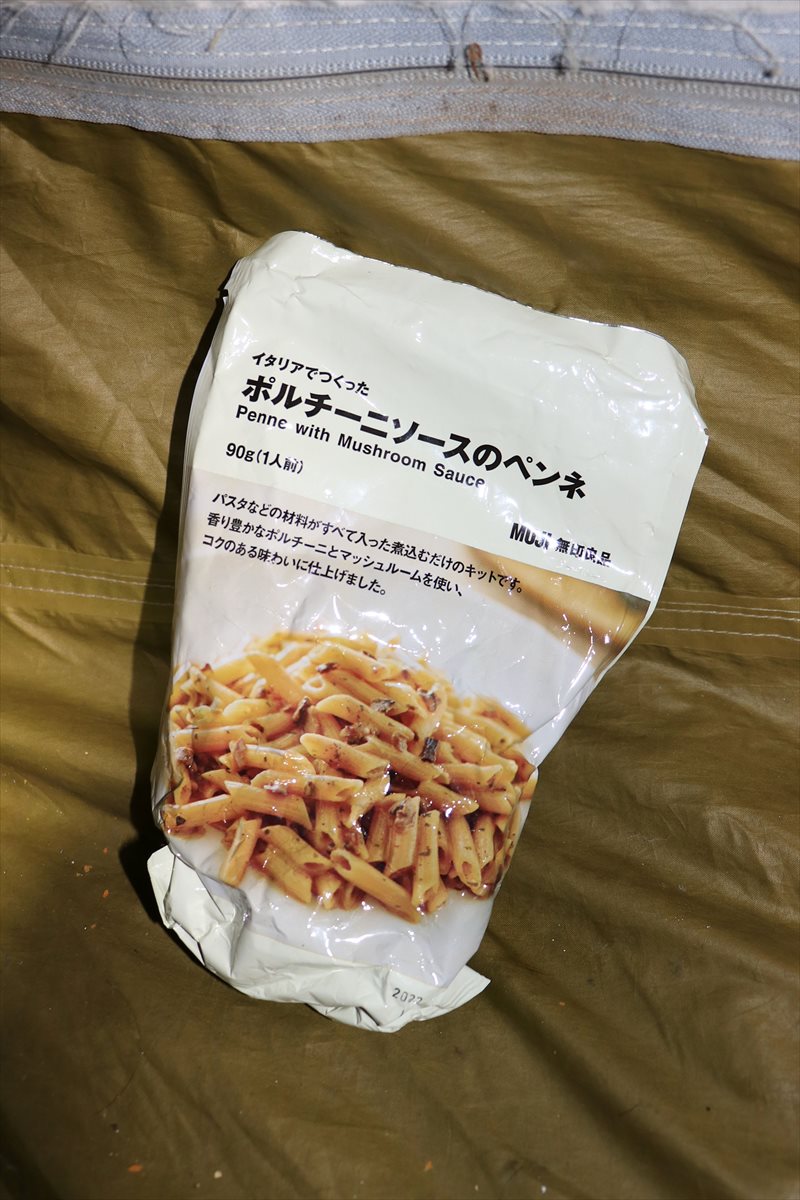

朝食風景です。普段はインスタントラーメン(三種類しかないカップヌードルリフィルのローテ)なんですが、この日は無印から出ている味付きパスタです。何年か前までスパゲッティタイプがあって重用していたものの、いつしか終売になってしまい消沈。ですが、ごく最近になってパスタやリゾットといったものが新しく発売されたので買ってみました。

メイドインイタリアという事もあって味も本格的で美味しいのですが、スパゲッティ時代から鍋が盛大に汚れるという欠点があり、鍋を綺麗にする必要がない最終日の朝食としての利用が専ら……というようにこの日は当初は下山予定日でした。しかし実際にはもう一日伸びてしまい鍋を掃除する羽目になるという。

[5:27]節刀ヶ岳出発

未明の節刀ヶ岳です。背後にはほんのり富士山が見えていましたが、山頂看板を写すべくストロボ焚いたので映っていません。

三脚を持ってきたので夜景を撮ってみました。右側の一際明るい通りの辺りが麓の富士吉田の市街地で、左側には湖面を横断する河口湖大橋が見えます……身支度を進めていると次第に東の空の色が変わってきました。

空は白みつつありますが樹林帯は依然として夜と変わらない暗闇の中です。いつものようにヘッドライト灯しての暗中模索……明るい時間帯なら問題ないでしょうけど、広尾根だったりトラバースだったりする箇所があったりして道が分かりにくい箇所が幾つか。

東側に開けた場所に出ました。まだまだ街並みは暗く寝静まったままですが、空は既に結構明るいです。空の明かりを反射させているのか、河口湖の湖面が際立ってよく見える。

地平線の近くに見える山々。電波塔目立つ三ツ峠山から丹沢、御正体山、杓子山といったラインナップ。

[6:10]金掘山

金堀山のピークに到着しました。殆ど道の途中とも思える地味なピークで展望もない……しかし木々の合間から本日初富士山が覗けました。

もう少し開けた場所から見たかったですが御来光。じわじわ高度を上げていく様子を暫し観察。

日の出と木の枝。

大石峠方面に少し先に進むと見晴らしの良い場所がありました……こちらまで移動して観察すればよかったかな。

朝日と富士山。その丁度中間には箱根山の最高峰である神山が遠いながらも鮮明に見えています。

大石峠→中藤山→新道峠

[6:44]大石峠

河口湖、旧芦川村方面に続く下山道の分岐である大石峠に到着しました。一帯は木々が少なく開放感があり、南側に聳える富士山の山体が視界に広がる。

富士山の望遠です。左側の方の斜面、よく見ると九十九折になった吉田口登山道が見えており、ぽつぽつと小屋が設けられているのが確認できます。流石にどれがどの小屋かまでは判別不能ですが……吉田口から登った事無いですし。

朝日に照らされて赤く染まる尾根道。富士山の右に見える山は前日登った金山から分岐していた十二ヶ岳かと思われます。

新道峠方面に向かいます。もう随分と空が明るくなってきた時分ですが、樹林帯の中は陰がちで薄暗い。

[7:01]不逢山

大石峠から少し登り返した所にあるピークが不逢山です。木々に阻まれて展望は無い。

初冬らしい明るい雰囲気の尾根道。この付近はアップダウンも緩めで歩きやすいです。

富士山、河口湖方面の展望……ですが、そのまま撮るとモロ逆光となってしまうので思いっきり露出を下げて撮ってみたもの。

露出を上げて撮ってみたもの。太陽のある方面は真っ白に。

揺らめく太陽が映し出された河口湖の湖面。奥の山中湖方面には雲海が広がっているのが見えます。

富士山と太陽。雲一つ無い青空で、今回の登山においては一番の晴天とも言える一日でした。

ちょっとした登り返しと、岩越しの富士山。

この付近は前日歩いた鬼ヶ岳や王岳等と比べると通行量も格段に多いようで、道も殆どハイキングコース然としている上、道標も多く見かけます。起伏も控えめなので気楽に歩ける。

日差しが差し込み雰囲気の良い尾根道。富士山も偶に。

新道峠までの間、こんな感じの緩い上り下りが続きます。

中藤山の手前。地図上で展望地との記載があるので期待しつつ向かいます。

中藤山の展望地からの眺め。気付けば河口湖が殆ど真下にありました。富士五湖を眼下に見下ろしながらの尾根歩きも、本栖湖から始まり精進湖、西湖と辿ってきてついにここまでやってきました……残る一つの山中湖方面には向かいませんが。

西側の展望。本日のスタートである節刀ヶ岳は右端のピークで、その左の小刻みな凹凸が見えるのが鬼ヶ岳。そのまま山続きに左に行った所に十二ヶ岳という位置関係です。その奥には今回の登山の前半部に歩いた天守山地も見えています。

天守山地の稜線を望遠してみたもの。手前の十二ヶ岳のすぐ背後に最高峰である毛無山が見え、そこから左の方に伸びているのが1~2日目に歩いた稜線で、今回の登山において最初に登ったピークである天子ヶ岳まで辿れます。

[8:17-8:31]中藤山

展望地から少し進んだ所が中藤山の山頂です。山頂看板越しに富士山が望めますが……。

中藤山山頂の様子。先程の展望地と比べると木々が多く、開放感がある山頂という感じではないです。道の途中のような雰囲気。

木々の合間から河口湖と富士吉田の市街地を見下ろせました。そのまま奥の方に山中湖、三国山を始めとした山中湖外輪の山々、箱根山と続いている。

すっかり高くなった太陽と河口湖。基本的には樹林帯ですが、所々で木々の切れ目があって展望も楽しめます。

尾根道の様子……中藤山以降の道も歩きやすい。左の写真の木の枝越しにはこれから登り返す御坂黒岳が見えます。

中藤山からの下りを終えた鞍部が新道峠。ここから御坂黒岳方面、三ツ峠山までの区間は2015年の12月に一度歩いた事があるのですが……何やら見覚えのない場所へと変貌を果たしていました。

新道峠→破風山→すずらん峠(水汲み)→御坂黒岳

[8:56-9:12]新道峠

新道峠に到着。6年ぶりに訪れる場所ですが、前回来た時はこんな展望デッキは存在しませんでした。調べてみるとFUJIYAMAツインテラスという名前で2021年の夏頃に整備されたとか……えらく最近の事でした。

訪れる人の顔触れは明らかに一般の観光客っぽい人が大多数です。なんでも旧芦川村側の登山口(徒歩5分)まで無料送迎バスが運行されており、簡単にアクセスできるようになったからという。山特有の緊張感はなく、なんとも言えない緩い空気が漂っていました。

立派な展望台が作られるだけあって展望に関しては言う事無しです……以前はもう少し木々が多かったような。富士山と河口湖、麓の街並み、その奥に連綿と続く低い山々と実にバランスの良い構図。

少し望遠してみたもの。逆光気味でちょっと白っぽいですが十分よく見える。

河口湖とその望遠。人里遠い天守山地を歩いていた頃と比べると下界が近く感じます。標高としては結構高い所なんですが。

周辺の道。一般の観光客が歩けるようにとコンクリートで舗装されています。

展望台はファーストテラス、セカンドテラスと2箇所設けられています……なるほど、それでツインテラスという訳ですか。先に訪れたのはセカンドテラスで、ファーストテラスは御坂黒岳寄りの少し離れた所にあります。

ファーストテラスの様子……こっちの方が圧倒的に立派な造りです。ベンチやテーブルがあるので暫し休憩。軽くおやつタイム。

ファーストテラスからの展望。人工物越しにというのもまた印象が違っていいですね。

超絶ざっくりした案内図。ネームバリューのある丹沢とか箱根くらい記載してもいいんじゃないかと思ったり。

ツインテラスを後にして御坂黒岳方面に向かいます。そのまま舗装路が御坂黒岳の山頂まで続いていたらどうしようと危惧しましたが、すぐ途切れてくれて安心。

ツインテラス以降も幾つか開けた場所がありますが、こちらが旧来の展望台と思われれる。このカメラスタンドは前回通った際にも見掛けた記憶があります。

旧展望台からの眺め。十分展望は良いですが、昔と比べると有り難みが無くなってしまったのは不憫。

[9:35]破風山

これまた何の変哲もない通り道のような破風山山頂に到着。御坂黒岳への登り返しが着実に迫ってきました。

緩い起伏……というか殆ど平坦な道程を進んでいく。

[9:47-9:51]すずらん峠

破風山と御坂黒岳の間の鞍部であるすずらん峠に到着。こちらも旧芦川村方面に下る道が分岐しており、そちらの登山口には駐車場もある事から周回コースの起点として利用される事が多いらしいです。

さて、この時点で当初の予定より大幅に遅れており、予定通りこの日の内に勝沼方面に下るのは不可能。とは言え予備の食料はあるので一日増やす事は叶わなくもないですが、その為には本日中の水汲みが不可欠。

その水汲みが可能な所がこのすずらん峠の水場で、この付近の稜線上近くのものとなると唯一との事。しかし他の方のログを見ると枯れている事が多く、特にこの晩秋ともなるとその可能性が高い……という訳でダメ元でチェックに向かい、汲めれば一日プラス、枯れていれば大人しく下山という方向で決定。

水場方面から峠の分岐を見上げた所。尾根上は明るい雰囲気ですが、木々に阻まれ展望はありません。

水場に向かいます。先程分岐の所に危険箇所があり通行止めとの張り紙がありましたが、件の水場はコース全体からすると前半も前半、歩き始めて5分位の所との事だったので大丈夫だろうと進む。

と思いきや、水場と思われる枯れ沢の手前で山肌が崩れている箇所がありました。ここが件の危険箇所だろうかと疑うも、フラットな足場は確保されており、補助ロープなんかも設けられている。普通に歩けてしまいそうな感じなので、危険箇所とはここではないのでしょう(多分)。

[9:56-10:13]水場

先程の崩落箇所の先に見えた枯れ沢に到着しました。落ち葉や小石、木の枝に埋もれていて、一見してダメだこれって感じで引き返そうと思ったのですが……耳を澄ませてみると僅かに水が流れる音が。

足元をよく観察してみると地面が湿っている。上流の方に当たりをつけて移動してみると水の流れを発見しました……晩秋という季節の上に数日雨が降っていないので全く期待していませんでしたが、これは予想外。水量に関しては非常に心許ないですが、漏斗があれば問題無く汲めそうです。

という訳で漏斗をセット。ともあれこれにて水は確保、行程が丸一日プラスされ勝沼行きが決定しました。

枯れ沢改め枯れかけの水場から下流を臨む。先程の水の流れは途中で地中に染み込んでしまう為か、かなり近付かないと水の存在に気付けません。

帰り道の崩落箇所です。足場はフラットとはいえ脆いので注意しつつ通過する。

[10:18-10:29]すずらん峠

無事に水を汲み終えて稜線上のすずらん峠に復帰しました。これまで汲みに下った地蔵峠や女坂峠に比べると圧倒的に稜線上から近いアクセス至便の立地でした。水量は圧倒的に少なかったですが。

御坂黒岳方面に少し登り返した所から富士山を臨む。日が高くなり逆光では無くなったものの、なんだか霞んできたような。

この日は土曜日という事で人の姿が多いです。水満載で牛歩気味なので道を譲りまくる。

小さくなっていく人の背中を眺めながら着実に進んでいく。100人登山者が居れば100人が日帰り登山というような山なので、でかいザックを担いで四苦八苦していると結構な頻度で話しかけられます。

大抵、「三ツ峠までですか?」と問い掛けられるのですが、「明日勝沼に降りる予定です」と返すも中々理解して貰えず……。

御坂黒岳は御坂山地の最高峰という事で標高も高く、周囲の山を見下ろすような展望になりつつあります。若干木の枝が邪魔ですが、昨日と同様にくっきりした南アルプスの稜線も確認。

南アルプス方面の望遠。雲一つ無い青空の中に見えているのは白根三山、塩見岳辺りのピークで、高曇りだった前日と比べるとまた違った印象。

御坂黒岳方面の登り。少し急な箇所はありますが、距離が短いのですぐに山頂が見えてきました。

御坂黒岳→旧御坂峠→御坂山

[10:56-11:00]御坂黒岳

御坂山地の最高峰、御坂黒岳の山頂に到着しました……最高峰という割には鬱蒼としていて何も見えない地味さがこの山の特徴でもあります。

山頂の雰囲気。そこそこスペースはありますが、何も見えないので長居する人の姿は殆どありません。

とは言え、ただの地味な山という訳ではありません。山頂から南方面に少し歩いた所に展望地があるので大半の人はそちらに移動します。

[11:05-11:13]御坂黒岳展望台

数分歩いて御坂黒岳展望台に到着。丁度お昼時という事もあって結構賑わっていました。

展望台からの眺めは標高の高さも相まって抜群です。富士山は勿論、これまで歩いてきた御坂山地、そして天守山地の山々を見通す事ができました。南アルプスも途中から木の枝が掛かってしまいますが、塩見岳の辺りまではよく見えます。

山名入りです。望遠ではないので主峰のみ記載。スタートの天子ヶ岳もはっきり見えています。

上下を若干広くして撮ってみたもの。河口湖越しの富士山という構図が良いです。

天守山地から南アルプス方面の山々を望遠してみました。手前の鬼ヶ岳の山頂からもよく見えましたが、標高がこちらの方が若干高い為か少し違った見え方。

山名入りです。見慣れた南アルプスの主峰群の格好良さは言うまでもないですが、十二ヶ岳の奥辺りに見える深南部の大無間山が中々に存在感があり、なんだか気になりつつある今日のこの頃。

南アルプスの稜線が通しで見えたのは塩見岳辺りまででしたが、樹間から白根三山の間ノ岳も一応見えました。

といった感じに色々と山が見えますが、やはり何と言っても河口湖越しに見える富士山が別格でしょう。

富士山と河口湖のセット。麓の街並みが細かく見えており、湖面にぽっかりと浮かぶうの島の存在も気になる。

展望を眺めながら寛ぐ人々。これまで5日間殆ど人と遭遇しなかったので、賑わっている山頂というのも久しぶり。

[11:15-11:24]御坂黒岳

引き続き縦走を続けるべく御坂黒岳の山頂に戻ってきました。やはり人の姿は少なく、沢山ある看板が寂しげに佇んでいる。

山頂で他の人と居合わせるという事が5日目にして初めてだったので、折角なので一枚撮って貰いました……自分が入った写真は白糸の滝以来でしょうか。人様に撮って頂いた写真をハードディスクの肥やしにしてはならないというルールに則り掲載。

御坂山地の尾根歩きですが、最高峰の御坂黒岳を踏んで終わりという訳ではなく、もう暫く続きます。次なるチェックポイントは旧御坂峠で、峠というだけあってかなり下る。

御坂黒岳では見えなかった北方面の展望が僅かに視界に入りました。前日も見えた奥秩父山塊と甲府盆地です。

奥秩父山塊方面を望遠したもの。ちなみに手前に見える稜線は翌日歩く京戸山、ナットウ箱山、達沢山と続く尾根だったりします。

奥秩父山塊の金峰山を望遠で。五丈石もちゃんと見えてくれました。左の方には瑞牆山の岩岩も。

旧御坂峠までの道の様子。やや急峻な下り坂が続く。

下りの途中、御坂黒岳を振り返った所。木の枝が多くてアレですが、一応見えている。

どんどん下っていると旧御坂峠らしき鞍部が見えてきました。

峠の手前の平坦な尾根。何やらブロックで補強された建物があるので覗いてみる。

中を覗き込んでみると石像がありました。御坂天神社という文字が見える通り神社のようで、となれば中で鎮座しているのはお地蔵さんではなく菅原道真の神像という事になります。

菅原道真の祀る天神信仰は全国各地で盛んに行われており、現在では学問の神だったり怨霊だったりで知られていますが、農村部では専ら降雨をもたらす雷神としても信仰されていました。

[12:10-12:31]旧御坂峠

旧御坂峠に到着。ここはかつて甲府と吉田(富士吉田)を結んでいた鎌倉街道御坂路という古い街道の峠越えの難所でした。現在においても同区間を結ぶ国道137号線が付近を通過しており、峠越えは地中を貫く新御坂トンネルに取って代わられています。

すずらん峠の水場で補給できなかったらこの辺りから適当に下るつもりでしたが、無事に汲めたので先に進みます。

次は御坂山の登り返しとなります。道が若干荒れ気味で登りづらかった。

最初のピークを越えた辺り。この辺りも6年前に歩いているのですが、それくらい期間が開いてしまうと流石に記憶にない。

御坂山の登り返しの前に鉄塔が見えてきました。御坂黒岳を過ぎると全体的に鬱蒼として眺めが悪くなるので、貴重な展望地でもある。

御坂峠少し先の鉄塔。蛇行する御坂山地を貫くように送電線が設けられているので、この付近を尾根歩きしていると鉄塔に出くわす事が多いです。

富士山方面の展望です。正午を回り、なんだか急に雲が湧き上がり始めました。

河口湖の湖面が見える場所まで移動してもう一枚。太陽が西側に傾いてきた事で、ますます霞みつつある富士山。

11月には珍しいトンボの生き残りを見掛ける。随分と冷え込んでいますが、まだまだ元気そうに飛び回っていました。

鉄塔からは御坂山の登り返し。こんな感じの地味尾根だったなーと、断片的な記憶が呼び起こされる。

最後に緩い登りを終えて行き着いた先が御坂山の山頂です。

御坂山→御坂峠→八丁峠→八丁山

[13:10]御坂山

旧御坂峠と御坂トンネルの中間に位置する御坂山に到着しました。展望に関しては……木の枝を眺めるには絶好の山頂です。

御坂山から御坂トンネルの入口(地図上では御坂峠)までの下り坂です……雲が増えてきた為か、日が遮られて急に辺りが薄暗くなる事も。

尾根道を進んでいくと再び北側に開けた場所があり、そこからの展望。奥に見える山並みは大菩薩連嶺のようです。

大菩薩方面を望遠で。主峰の大菩薩嶺そのものは左側の木が掛かっている所で見づらいですが、牛奥ノ雁ヶ腹摺山や黒岳、そして黒岳手前に広がる白谷ノ丸の笹原なんかは距離が近い事もあってかよく見えます。

この御坂峠までの区間は意外と起伏があり、登ったり下ったりが連続する。

八丁山方面の登り返しが見えてきました。八丁山のピークそのものは幾つか起伏を越えた先にあって見えないですが。

歩いている内に富士山の右側に移動した河口湖。頭上に鈍重な雲が広がってきました。そう言えば、この翌日の天気予報が良くなかったからこの日の下山に決めたんだったな……という事を今になって思い出す。

[13:50-13:59]御坂峠

旧道の御坂トンネルの入口への分岐路に到着しました。地図上には御坂峠と記載されていますが、この地点が尾根を乗り越す峠として利用された事は今も昔もありません。

指導標に書かれているように、ここから下ったトンネルの入口の所には天下茶屋という茶屋があり、多くの文人が訪れた事で知られています。中でも太宰治とは特に所縁があり、茶屋に三ヶ月逗留して『富嶽百景』の小説を書き上げたとされる。

八丁峠、そして八丁山方面に向かって再び登り基調の道となります。しかし、これまで会った人は皆一様に天下茶屋方面に下っていくようで、日が短い時期のこの時間帯に尾根を進もうとする人は皆無でした。

すっかり霞んでしまった富士山方面の展望。

もう何度目かの富士山と河口湖のセット。湖面を跨ぐ河口湖大橋がよく見えていますが、富士山は背景に同化しつつある。

時々展望が開ける事はありますが、基本的には木々の多い地味尾根です。

木々の合間から見えた北側の稜線。これから歩く八丁山から女坂峠方面に続く尾根だったりします。その更に奥に見えているのは笹子雁ヶ腹摺山の東に位置するお坊山から米沢山の山並み。

地味な登り坂を進んでいく。登りそのものは纏ったものではなく、小刻みな登りを繰り返していくという感じ。

八丁峠南側のピークから北方向に90度転進し、暫く進むと再び鉄塔が見えてきました。

[14:50]八丁峠

この送電鉄塔が立っている位置が八丁峠で、古くは甲府盆地と都留郡を結んでいた峠道が通っていました。現在では東方向に鉄塔の巡視路が伸びるのみで、峠としての利用は殆どありません。

ここまで来ると流石に三ツ峠山が至近と言える距離で、谷筋一本挟んだ先という位置にあります。しかし尾根はこの付近で大きく蛇行している為、尾根伝いに3時間以上と近くに見えている割には時間が掛かる。

富士山の輪郭線が見えるようにと露出を下げた写真。右端に見える一際高い山が先程越えてきた御坂黒岳で、その左奥には随分と小さくなってしまった毛無山も見える。

電波塔が林立する三ツ峠山を単体で。登ったのは3年前に本社ヶ丸から入った時が最後かな。

八丁峠まで来れば八丁山までは僅かな登りを残すのみ。少し進むと山頂と思しき盛り上がりが見えてきました。

八丁山→女坂峠→大沢山

[15:19-15:36]八丁山

八丁山の山頂に到着。ここも通過地点のようなピークですが、木々は疎らで展望も多少楽しめます。

三ツ峠山方面を臨む。この稜線伝いに河口湖まで下るコースも案の一つでしたが、何度か歩いているので今回はパス。

御坂黒岳方面。霞んでしまって殆ど見えませんが甲府盆地の町並みも微かに見えます。御坂黒岳の右側に見える一際目を引く切り立ったピークは釈迦ヶ岳というらしく、割とメジャーに登られる山らしい。

これから向かう達沢山、笹子峠方面の尾根ですが……周囲の稜線と比べると低くて地味ですね。この御坂山地から大菩薩連嶺、そして奥秩父山塊へと繋ぐ主稜線には違いないのですが。

八丁山の山頂から少し進んだ所でこれから向かう笹子峠方面の分岐が見えてきました。

[15:40]八丁山分岐

分岐点に立つ指導標です……笹子峠方面には女坂峠との行先が書かれており、そちらに進みます。ここから先は初めて足を踏み入れるルートなので少し緊張。

尾根道の様子。八丁山の分岐から笹子峠方面に向かうジャンクションピークであるカヤノキビラノ頭、その先の京戸山までの区間は破線の難路扱いです。日没近いこの時間帯に歩くのは少し抵抗があったのですが、意外に歩きやすそうだったので進める所まで進む事にしました。

遠くに見えた謎の山。方角的に白根三山っぽいですが、雲が多くてなんとも言えない……西の方に雲が多いという事は翌日の天気は優れないという事でもある。

もっと道が無いような所を想像していましたが、思ったより道っぽい道が続いています。

歩きやすいものの展望は木々が茂っていて地味。マイナールートなので仕方ないでしょう。

気付けば太陽が地平線近くに迫っていました。日没は近いですが、もう少し進んでおきたい。

[16:05]鉄塔巡視路分岐

八丁山北西の鉄塔巡視路分岐なるポイントに到着。この地点で尾根筋が90度方向転換するので支尾根に入り込まないように警戒していたのですが、指導標が立っていたのでそれに従えばOKでした。

少し開けた所があったので先程越えてきた八丁山方面を振り返る。左に清八山、本社ヶ丸と山並みが続いています。

道中、ちょっと落ち葉に埋もれ気味ですが階段なんかもあります。意外と人が通るコースなんでしょうか。

赤味を帯びてきた太陽。御坂黒岳と釈迦ヶ岳の間の鞍部に吸い込まれつつある。

西日で赤く染まる尾根道。痩せ尾根っぽい所も時々。

西の空。木々に埋もれる中、沈みゆく夕日が見えました。

夕日を望遠で。また明日よろしく。

[16:29]女坂峠分岐

笹子方面の下山道(難路)の分岐に到着。ここも尾根が90度に折れているのですが、立派な指導標が立っているので特に問題無く方向転換……気付けば既に太陽の姿はありませんでした。

地図上にも要注意とある女坂峠への激下り。ここの斜度が恐ろしいまでに急峻で、ズルっと1メートルくらい滑ってしまった。滑るだろうなーと半ば諦めつつ注意しながら下っていたので、コースを外れる等の大事はありませんでした。

[16:41-16:45]女坂峠

大沢山との鞍部である女坂峠に到着。女坂峠という地名は今回のコース上で二度目ですが、もう一方の由来である阿難坂と同様、ここもかつては峠越えの難所だったのでしょう。

実際に峠道が通っていたのか地形図を調べてみた所、大正から昭和に入った辺りのごく僅かな期間のみ道の記載があり、その前後の時期の版に記載はありませんでした。

しかし女坂峠(阿難坂)という地名そのものの古さを考えると、少なくとも江戸期以前には峠道として少なからず往来があったと思われます。それが付近の甲州街道の整備とか何らかの要因で一旦廃れ、その後大正から昭和にかけて山林整備の一環で同ルートを踏襲したものを再整備したと……殆ど憶測で恐縮ですが、そんな感じかなと考えています。

近代の整備の痕跡がこの石垣となります。一見すると苔生していて如何にも古そうな感じですが、よく見ると石と石の隙間にコンクリが流し込まれているので、そこまで古いものではありません。

大沢山の登り返しの途中、御坂黒岳と釈迦ヶ岳を樹間から臨む。流石に足元が見えなくなってきたのでヘッドライトを装着。

大沢山のピークはだだっ広く、落ち葉も相まって周辺の道跡が不明瞭でした。実際のコースは山頂の東側から迂回するように取り付けられていて、その付近から笹子方面の下山道が分岐しています。

[17:03]大沢山到着

立派な山頂看板が立つ大沢山に到着。既に辺りは暗闇である上、なんだか道筋も怪しくなってきたので本日はここまで。

山頂の木々の切れ目からは御坂黒岳が臨めました……そのすぐ左に富士山が見えた事で位置関係に少し混乱してしまいますが、八丁山以降は御坂黒岳の北側に回り込むように進んできたので、どちらも南の方角に見えるのです。

大沢山の山頂の雰囲気。破線コース上なので人がわんさか来るようなピークではないと思うのですが、ベンチがやけに多く設けられていました。

今回の登山においては最後の夕食。予定外の一泊となってしまったので恒例の肉焼きイベはありません。ちょっと残念ですが、乾き物を幾つか持ってきていたので、それらをお酒のアテにして凌ぎました。

次回記事『天守山地から御坂山地その6』に続く