2日目は天守山地の縦走がメインの一日。長者ヶ岳を出発した後は最高峰の毛無山に向けて北上し、天狗岳、熊森山、雪見岳と難路扱いの区間を越えました。一般コースとの合流となった地蔵峠では一旦水汲みに金山沢を下り、その後は水を満載した状態で毛無山に標高差400mの登り返し。山頂に到着した時点で日が暮れ始めており、行動終了となりました。

前回記事『天守山地から御坂山地その1』からの続きです。

他の日程を見たい方は以下の記事よりリンクを辿って下さい。コース全体の軌跡もこちらに掲載しています。

【2021年11月】天守山地から御坂山地、情報と記録 - 山とか酒とか

目次

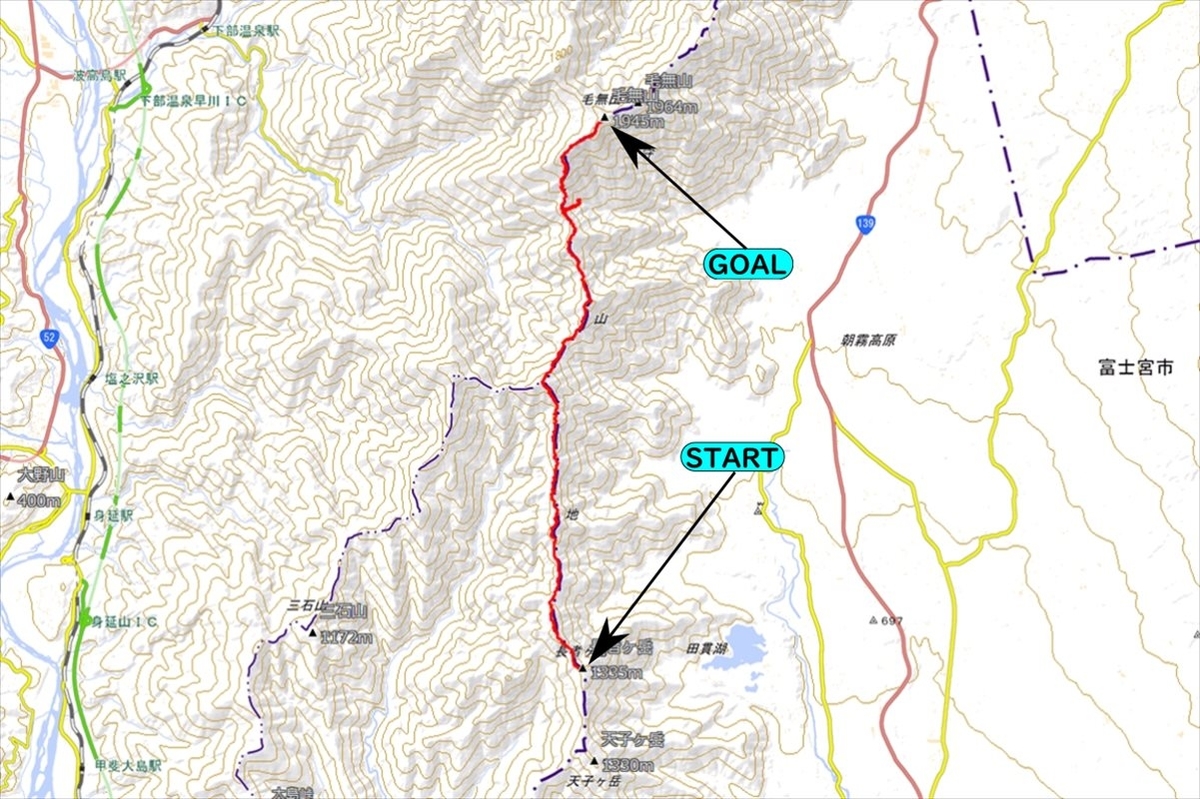

今回歩いたルートのGPSログです。

山行記録

長者ヶ岳→天狗岳→湧水峠

[5:59]長者ヶ岳出発

暗闇に覆われた中の長者ヶ岳。この日の行程は道の状態が怪しい難路区間が大半を占める上、地蔵峠の水汲み、そして天守山地の最高峰である毛無山の登り返しと全体的に内容がハード。時間に余裕を持ちたいが為に日の出を待たず出発となりました。

尾根伝いに進んでいきます。歩いている内に徐々に明るくなってきましたが、ガスに覆われ視界不良気味。木々が密生して鬱蒼としているので、仮に晴れていても展望は楽しめそうにないですが。

長者ヶ岳から北西に進んだ所にあるコブピークに到着しました。破線区間ですが思ったより踏まれており、殆ど一般コースと変わらない様相の道が続く。

次のピークである天狗岳を目指して進んでいきます。次第に雲が抜けてきましたが、展望とは無縁の地味な道。黙々と進むのみ。

道の様子。道標こそ少ないですが、尾根筋が分かりやすい上に踏み跡も濃いです。もっと荒れたコースを予想していたので一安心。県境なので境界杭も多いですが、それを宛てにして進むような状況には陥りませんでした。

道は分かりやすく歩きやすいですが、いかんせん展望がなく地味極まりない。人気が無いコースというのも頷ける。

尾根道を進む。偶に木々の切れ目から僅かな展望が得られる事もありますが、この日は全体的に雲が多く遠くの山は殆ど見えませんでした。

天狗岳の登り返し。何やら道標が増えてきた……と思いつつ足を進めてみると三角点らしきものが視界に入る。山頂に到着したようです。

[7:23-7:29]天狗岳

天狗岳のピークに登頂。田貫湖、猪之頭方面の下山道が長者ヶ岳寄りの地点から分岐していますが、こちらも破線扱い。展望のない地味なピークですが、天狗の絵が描かれた看板に和む。

天守山地の尾根歩きはまだ始まったばかり。暫くは似たような景色が続きそうな感じ。

僅かに残った紅葉とサルノコシカケっぽい奴。

木々茂る尾根道……確かに地味ではありますけど、こういう雰囲気の尾根歩きは山の中に身を投じているという気分になれるのでそこまで嫌いじゃなかったり。人も少ないですし。

と思ったら一転して開けた場所に出ました。送電鉄塔が建つ周囲が綺麗に刈り払われており、この一帯だけ異世界染みています。

鉄塔の下に作業小屋と思しき古びた小屋が建っていました。古いには古いですが手入れされている様子があるので、現役で使用されているのでしょう。

鉄塔付近から眺める西側の展望。好展望……と言い切るには少々雲が多いですね。正面には三石山方面に伸びる稜線が立ち塞がっており、それより遠くの山は見えない。足元に散らばる碍子みたいな物の存在も気になる。

富士山が見えるであろう東側は雲が滞留していて何も見えそうにない……と半ば諦めていたら、雲が動いてくれて微かに富士山が見えました。電線の左側に本当に微かにですが。見れるだけラッキーと思っておきましょう。

展望を楽しんでいい感じに気分転換になったという事で、再び展望とは無縁の地味尾根に突入します。若干痩せ尾根っぽい所なんかもあったりなかったり。

湧水峠→熊森山→雪見岳

[7:54]湧水峠

猪之頭方面の下山道の分岐である湧水峠に到着。湧水……という名前から水場の存在を期待してしまいますが、この付近に水場があるという情報はありません。地蔵峠の水場はコース上からかなり離れているという事なので、近くに湧いていればそれに越したことはないのですが。

日差しが雲に遮られていてどんよりした雰囲気が続いていましたが、偶に日が差し込む事も。暗いか明るいかだったらやっぱり明るい方が好きですね。

地味な尾根歩きは続くものの、雲は徐々に抜けている。そう思いたい。

植林の杉林。苔生していていい感じ。上等な絨毯ようにも見える。

木々の合間から次に登る熊森山のピークが見えてきました。天子ヶ岳、長者ヶ岳、天狗岳とこれまで1300m台のピークが続いてきましたが、熊森山の標高は1,574mと結構な登りとなります。

熊森山の登りは急峻で補助ロープも設置されていました。足場が脆くて滑りやすいので助かりますが、こういうの見ると殆ど一般コースですね。

[9:19-9:30]熊森山

急坂を登りきった所が熊森山の山頂です。これまで殆ど休み無しで歩いてきたので、荷物を放り出して少々の休憩。

広々とした山頂ですが木々が密生していて何も見えません……大峯奥駈道歩いた時こんな感じの所沢山あったなー、なんて事を思い出したり。

放り出した荷物と山頂看板。あまり人が来なそうな山の割には新し目のものが立っています。

一呼吸置いた所で先に進みます。次なるポイントは猪之頭峠と、そこから登り返した先にある雪見岳です。

雪見岳のピークが見えてきました。これまで殆ど展望が無かった尾根道ですが、熊森山以降はちらほら眺められる所も……しかし雲が多いので景色を堪能できるかというと微妙。

東側方面。富士山が見えるはずの方角ですが、分厚い雲に覆われていて気配すら感じない。しかし麓の方には朝霧高原のゴルフ場が見えています。少なからず青空があるので、上手い具合に広がってくれないかなーと期待しながら歩を進める。

歩く上で殆ど問題のないコースであった長者ヶ岳から地蔵峠に掛けての難路区間ですが、この猪之頭峠への下りの箇所のみ足場が悪い上に急坂で少し歩きにくかったです。とは言え、区間は短い上に大して難儀しませんでしたが。

尾根上から雪見岳を臨む。熊森山と標高は大して変わりないですが、結構下ってしまったので登り返しはそこそこ。

木々の合間から辛うじて見える雪を被った稜線。前日長者ヶ岳の山頂から見えた白根三山のようです。間ノ岳と農鳥岳は確認できますが、右側の北岳のみ雲に埋もれて見えないというのも前日と同様。

[10:02-10:10]猪之頭峠

雪見岳との間の最鞍部である猪之頭峠に到着。名前の通り、ここから麓の猪之頭の集落に下るコースが分岐しています。この付近の下山道としては比較的よく使われている方なのか濃い踏み跡の道が続いていました。

雪見岳に登り返す途中に見えた山。熊森山の西に位置する1,633mピークと思われます。何かと目立つので有名な山かと思ったら無名峰でした。

猪之頭峠から雪見岳は標高差250mくらいの登り返し。湧水峠辺りまでは起伏も緩く歩きやすかった天守山地の尾根道ですが、熊森山の前後辺りから一つ一つの起伏が大きくなってきた。

道端には笹が目立つようになる。北上するに従って植生が少しずつ変わってきたようです。

雪見岳も細長く伸びたような山頂なので、急登を終えると暫くフラットな道が続く。先程猪之頭峠の手前から見た通り辺りはガスに覆われており、一転して薄暗い。

雪見岳→金山→地蔵峠(水汲み)

[11:02-11:17]雪見岳

緩い登り下りを繰り返しながら雪見岳に到着。標高は1,605mで天守山地の山としては高い方です。雪見……というと冠雪した富士山でも見えるのだろうかと期待してしまいますが、木と笹とガスしか視界に入らない。

山頂の雰囲気。展望はほぼ皆無ながらも広々としていて居心地は良い。暫し休憩しました。

雪見岳からの下りです。下りきった所から金山に登り返し、そこから再び下った所が一般コースとの合流地点である地蔵峠……ここまで来れば難路区間も殆ど終盤となります。あんまり難路って感じのワイルドさは感じられませんでしたが。

木々の切れ目から見えた南アルプスの稜線。雲が重なっていていまいち判然としませんが、悪沢岳(荒川三山)かと思われます。麓の方に見える川は南アルプスの山間を流れる早川で、丁度富士川に合流する辺りでしょうか。

せっかく稼いだ標高ですがどんどん下っていく。正面には次なる金山の登り返しが控えている。

この日の天気は雲が多く場合によっては雨……という予報だったのですが、その事を加味すれば十分好天の範疇でしょう。

こういう煎餅たまにあるよね……って思いつつ一瞥したキノコ。

三角点があるので、地図上の金山かなと思われるピークに到着。

その名の通りこの毛無山中腹の一帯の地中にはかつて金の鉱床があり、戦国時代から江戸初期頃に掛けて湯之奥金山の名で採掘されていた。その当時の遺構が現在では国の史跡の指定を受けて保存されており、後年の発掘調査に際して出土した物は麓の下部温泉の湯之奥金山博物館にて展示されている。

金山から臨む毛無山の山腹。上の方は灰色気味ですが、下の方は紅葉に彩られている。恐らく金山跡の遺跡がある辺りでしょうが、場所は地蔵峠から下部温泉寄りにだいぶ下った所にある。尾根筋を大きく外れてしまう事になるので今回は立ち寄らず。

地蔵峠かなと思われる鞍部が見えてきた所。

[12:20-12:31]地蔵峠

麓集落から伸びる金山沢コースの合流点である地蔵峠に到着。地蔵峠というくらいなのでお地蔵さんみたいな石像が置かれています……以降は毛無山を越えた先の雨ヶ岳まで一般コースなので緊張は解ける。

地蔵峠に到着して早々に水汲みに向かいます。今回、天守山地と御坂山地を縦走するに際して最も頭を悩ませたのが水の問題。というのも稜線上には水場が皆無なので、水の補給の為に沢沿いまで大きく下る必要がある……ここもそうした場所の一つでした。

この付近の水場は地蔵峠を挟んで東西に一つずつ存在しますが、東側は西側と比べて遠いものの水量は豊富で枯れにくいとの事。水量の乏しい晩秋のこの時期、最初から確実に汲める方に向かうのが無駄がないだろうと東側を選択。

水を求めて激下り中。心なしか麓が近付いてきたような。

このまま下山してしまうのではと不安になっていた所で、ちょろちょろと水が流れる音が聞こえてきて安堵……土砂に埋もれた枯れ沢の上流にはそれっぽい湿った岩が見える。ロープを利用して沢筋まで下降。

[12:50-12:59]水場

稜線上から下る事20分、地蔵峠の水場に到着。岩肌を伝うように流れているので水量は乏しそうに見えますが、実際は結構な勢いで流れていました。

早速補給します。普通に口を当てただけでは汲みにくいのでシリコン製の漏斗を使用。何かと使用機会が多い必携アイテムです。プラティパスに入れた水を小分けしたり濾過したりする際も便利。

次の水場は三方分山の先の女坂峠で、到着の予想は翌日夜か二日後の朝。つまり丸一日以上水場がない可能性があるので、殆ど満タンになるまで汲んできました……水を背負った帰りの登り返しは中々のしんどさ。

下りの際は特に気になりませんが結構な急登です。峠の窪みが見えてくるまで往路よりも時間が掛かった。

地蔵峠→毛無山

[13:25-13:46]地蔵峠

地蔵峠に戻ってきました。水汲み時間を含めるとなんだかんだで1時間掛かってしまったのでこれにて小休止。側に転がっているのは何十年放置されているんだと疑問に思ってしまういにしえの空瓶。陽光に照らされてキラキラと輝いていた。

放置された腕時計です。忘れ物だろうかと思いましたが、ベルトが千切れているので捨てていったものでしょう。しかし時計本体は壊れておらず、主を失って尚も正確に時を刻み続けていた。

水を収納して毛無山への登り返しに着手します。再び荷物が重量級となり足取りも牛歩ペースに。

[13:58-14:09]第二地蔵峠

下部温泉、金山遺跡方面の下山道の分岐に到着しました。第二地蔵峠なんて呼ばれている場所らしいです。

この日は展望は期待できないなと半ば諦めモードだったのですが、東の方の空を見上げてみると澄み切った青空が。その下、雲が下がってくれたのか富士山も山頂部のみ見えてくれました。

天気が回復傾向となると俄然やる気に。地蔵峠から天守山地最高峰である毛無山の山頂までは標高差400mの中々の登り返しですが、気分的なものでしょうか、思った程の辛さは感じられませんでした。

毛無山への登りの道中。この付近でこの日初めて人とすれ違いました。麓集落からの周回コースでしょうか。

展望が臨めそうな岩の突き出し。コースを外れて少し寄ってみました。

岩の上に乗ると富士山と麓の朝霧高原が見えました。右の方にはこれまで歩いてきた天守山地の小ピーク群、木の枝越しとなりますが良い感じに辿れます。午前中のガス溜まりを考えると雲も随分と流れてくれましたね。

さて、肝心の毛無山の山頂は晴れているのか雲に覆われているのか。半信半疑で先に進んでいく。

息も絶え絶えとなりつつ、急登を登り終えた所が丸山というピーク。以降は緩やかな登り坂となります。遠目から見てなだらかで広々とした山頂に見える毛無山ですが、その広々とした山頂の端の方に乗った事になるのかな。

毛無山の山頂に向けての緩い登り。日が差し込んできて明るい雰囲気。

周辺には変な樹木が多い。夜な夜な動き出しそう。

麓集落方面からの合流点に到着。付近に開けた所があり、富士山見えるかなーと覗いてみる。

木の枝越しの富士山です。一応見えたので望遠で。

西側、南アルプス方面に開けた箇所もありましたが、こちらは雲と逆光でなんも見えず。

山頂が近付いた所でガスが流れ込んできて、もしや山頂は真っ白なのでは……と心配しましたが、一時的なもののようですぐに流れてくれました。

[16:04]毛無山到着

天守山地の最高峰である毛無山の山頂に到着しました。こちらは山頂という扱いですが厳密には三角点ピークの山頂で、毛無山の最高地点はもう少し先に進んだ所にあります……が、そちらは鬱蒼とした森の中で看板も設置されていない。

日没が近付いたこの時間帯でも富士山は見えましたが、10分くらいしたら埋もれてしまい以降雲の中でした。

山頂からの展望。小窓のような青空。

山頂から一段下がった所から雲が流れる様子を眺める……しかし富士山が見えたり見えなかったりする程度で別段の変化はありませんでした。

麓の方は完全に雲に埋もれている。逆に言うと、この山地の稜線上のみ雲の上に出ているのでしょう。

山頂一帯の雰囲気。なだらかな山体相応の広々とした山頂広場ですが、展望は東側の富士山方面のみで反対側は木が茂って見えませんでした。毛無山という名前に反して毛深い。

日が暮れてきたので本日はこれにて行動終了となりました。メニューは相変わらずのアルファ米定食ですが、酒瓶があるというだけで充実しているように見える。

本日の肉焼きはランチョンミートを炒めたもの。加熱すると肉の脂が溶けてくれるので、油を敷く必要が無いのが楽で良し。

焼き過ぎでは?というくらいに焼くのが自分流。カリカリになったものを日本酒で流し込む。至福のひととき。

外に出てみると月が見えました。翌日の好天を祈りつつ寝袋に潜り込む。

次回記事『天守山地から御坂山地その3』に続く